時代の変化とともに、企業に求められる役割も進化し続けています。特にお客さまの情報をPRされる企業にとっては「いかにお客さまの情報を的確かつ魅力的に発信するか」へと大きくシフトしています。単に形にするだけでなく、その背後にある「想い」や「意図」を汲み取り、最適な形で届けることが、企業に課せられている重要なミッションの一つとなっているのではないでしょうか。

今回私たちは、創立100年を超える歴史を持ち、常に時代のニーズに応え事業領域を拡大し続ける、今野印刷株式会社の橋浦社長、河内部長、研修に参加いただいた石川様の3名に、モリサワの「伝わる」資料デザイン プログラムを受講いただいた背景、そして研修を通じて生まれた社内の変化についてお話を伺いました。

地域の「コミュニケーション・パートナー」としての使命

ー 今回「伝わる」資料デザイン プログラムを受講いただいた理由をお聞かせください。

橋浦社長 制作部門がフォントやデザインを使いこなすのは当然のこと。しかし、お客さまの要望が多様化する中、営業や企画、デジタル関連の担当者も含めて、すべての部門が「伝わるデザイン」というキーワードを共通認識として持つことが不可欠だと考えていました。また、私たちはお客さまのビジネスの懐に入り込み、より良いサービスや商品を共に作り上げていくことを目指しています。そのためには、どれだけ良い企画やサービスがあっても、「伝わる力」がなければ、その魅力は相手に届きません。「伝わる」資料づくりはその重要な一つと考え受講をお願いしました。

ー 今野印刷様がお客さまの「コミュニケーション・パートナー」として共に成長する企業であることが伝わりました。

具体的な事例から「伝わらない」を体感する

ー 「伝わる」資料デザイン プログラムは、事例資料を用いたグループディスカッションから始まりました。

石川氏 「ダメな事例」を参加者全員で共有し、どこが問題でどう改善すべきかを議論するプロセスは、参加者にとって大きな学びとなりました。

橋浦社長 「本当にこんなことをするはずがない」と思うような極端な事例から、ついやってしまいがちな失敗例まで、具体的な資料を見ながら議論することで、自分たちのやり方を見つめ直すことができました。見せ方を変えるだけで、同じ内容でも伝わり方が全く違うということを実感できたのは大きいです。

今野印刷様『伝わる』資料デザイン プログラム

【第1部 講義とグループワーク】

受講者のみなさんが日頃どのような資料を作成されているか、また配布された資料の良くない点を2名一組のグループで意見を出し合い発表いただきました。その後「伝わる」資料の作成には、どういった点に注意を払えば良いのか具体的な例を参照しながら解説しました。

【第2部 ワーク】

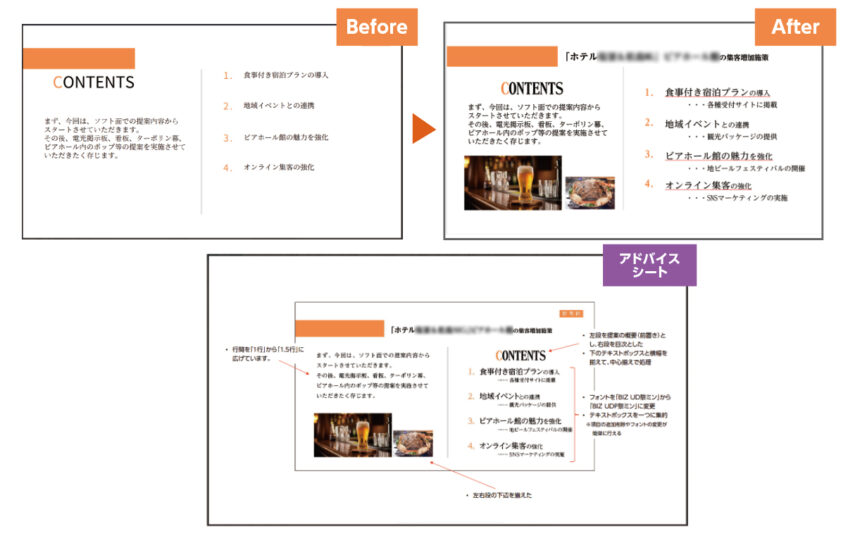

第1部で受講した「伝わる」資料作成のノウハウを用いて、モリサワが用意した課題や自社で作成したオリジナル資料を実際にリメイクいただきました。資料作成に関する疑問を講師に直接質問できる機会となり、時間ギリギリまで会話が途切れず充実したワークとなりました。

【終了後の課題制作とアドバイスシートの提供】

研修中に制作が完了しなかった課題制作は、設定した期限までに提出いただきます。 その後提出いただいた課題を添削した「アドバイスシート」を返却し、今後のスキルアップ資料として見返していただきます。

アドバイスシートでは、文字の揃えや行間について修正することで読みやすさが変わることを実感いただきました。

「伝わる」意識が日常の業務を変える

ー 研修後、社内での変化の兆しが見られましたでしょうか。

石川氏 研修の翌日、企画提案書を作る際に、さっそくUDフォントを使ってみようという意識が生まれました。私は企画営業部門におりますので常日頃提案資料を作成しているのですが、これまでフォントをあまり意識したことがなかったため、見栄えが変わることで、こんなにも『伝わり方』が違ってくることは、新鮮な体験でした。その他にも『色の使い方』『Zの視線移動を考慮する』など、研修で学んだことを意識するようになりました。

これまで1枚に情報を凝縮した資料を作成しがちでしたが、今後は見せるところと読ませるところにメリハリを付けるなど、相手に『伝わる』よう意識して取り組みたいです。研修中に制作した課題資料に対して受け取ったアドバイスシートも、具体的な改善点を知る上で非常に参考になりました。自分で意識していたつもりでも、できていなかったことが可視化され、今後の改善に繋げられると思います。

河内部長 外部の専門家から客観的な意見をもらうことで、自分たちだけでは気づけなかった発見がありました。

橋浦社長 今野印刷の社内では日頃から『遠慮なく意見を戦わせ、より良い企画を生み出す』という社風が根付いています。そこに『伝わる』デザインの視点が加わることで、社内にさらなる『顧客視点のマインドセット』が根付き、企画・提案の質がさらに高まり、お客さまへの提案力も一段と強化されていくことを期待しています。

提案の成否を分ける「ストーリー性」と「ヒアリング能力」

ー 「この研修で得た知識を実践し、お客さまに変化をもたらすために、最も大切にしているのは『伝え方』の意識です」と橋浦社長は語ります。

橋浦社長 資料作成の前段階として、まず「何をお客さまに伝えるべきか」という内容の組み立てが最も重要です。それはまるで物語を綴るようなもので、相手が「知りたい、聞きたい」と思う内容をストーリーとして組み立て、その物語に沿って情報の重要度や配置などを決めていく。このプロセスがなければ、いくらフォントの使い方が上手でも、心に響く資料にはなりません。この「物語を組み立てる力」を養うには、お客さまの真のニーズを引き出すヒアリング能力や、引き出した情報を整理する力が不可欠です。私が以前、先輩から教えられたのですが「あなたが言いたいことではなく相手が知りたいことを『伝える』ことが本当の意味で『伝わる』ということだ」という言葉は、資料デザインにおいても全く同じだと感じているのですが、独りよがりにならず、お客さまの視点に立ち、心に寄り添うことで、初めて「伝わる」資料が生まれると言えるでしょう。

情報に価値を付加することでお客さまから信頼される存在へ

ー 「伝わる」力を身につけることができれば、お客さまから信頼されるということですね。

橋浦社長 「今野印刷に相談すれば、良い提案が返ってくる」とお客さまに感じていただきたい。お仕事を通じて、その信頼を積み重ねていくことこそが、私たちが目指す姿です。

ー 今野印刷様は、自社で出版されている雑誌やオリジナルのグリーティングカードの販売、さらにはスマホアプリの開発にも取り組まれています。こうしたエンドユーザー向けサービスの運営で培われた顧客体験が、「お客さま目線」のご提案に活かされているのだと感じました。

「伝わる」力を全社で磨き続ける今野印刷様の取り組みは、まさに「情報に命を吹き込む」という新たな企業像を体現されています。

「伝わる」資料デザイン プログラムへの期待と今野印刷の今後

ー 最後にこの研修への今後の期待についてお聞かせください。

河内部長 これまでこういった研修は、制作部門の課員が個別に受講したり、ソフトウェア限定の講習がほとんどでした。制作部門以外の課員にも受講いただくことで、今後の社内コミュニケーションがスムーズになることでしょう。

橋浦社長 お客さまへ提示するものの中で、相手に「伝わる」企画・提案資料を作るための悩みは、どのような会社でも少なからずお持ちだと思いますので、さまざまな方々にこのノウハウを広めていただきたいですね。

「伝わる」資料デザイン プログラムは、今野印刷のみなさま一人ひとりの「伝わる」意識を変革し、お客さまへの提案力を高める強力な一助となったと感じています。特に制作部門以外の方でも、ちょっとしたスキルやノウハウを習得することで「伝わる」資料が制作できることの重要性を体感していただけたこと。そして「伝わる」という行為の本質を再認識していただいたことが、今後の事業展開への大きな財産となったことでしょう。

「伝わる」資料デザイン プログラム研修の詳細(費用・実施までの流れ・受講者の声など)について詳しくご紹介しているページをぜひご覧ください。

「伝わる」資料デザイン プログラムの研修会や、研修会で使用したUDフォントにご興味のある方、導入や活用を検討される方は、下記よりお気軽にご質問ください。