Morisawa held an online UD font seminar for three days from July to August 2021, inviting people who are actively using UD fonts in the educational field.

Under the theme of "Aiming for high-quality education that leaves no one behind," he spoke about the forefront of learning, including English education from elementary school to university, and Japanese language education for international students.

This is a report on Day 2. (Article by Morisawa's Hiromi Takada)

Day1(1),Day1(2),Day 3

Along with each seminar report, you can also watch archived videos from the day.

*Registration is required to watch videos.

The role of "UD Digital Textbook" in second language education

~English for Japanese people and Japanese for international students~

Speaker: Professor Mutsumi Iijima, University Education Center, University Education and Student Support Organization, Gunma University

~English learned by Japanese people~

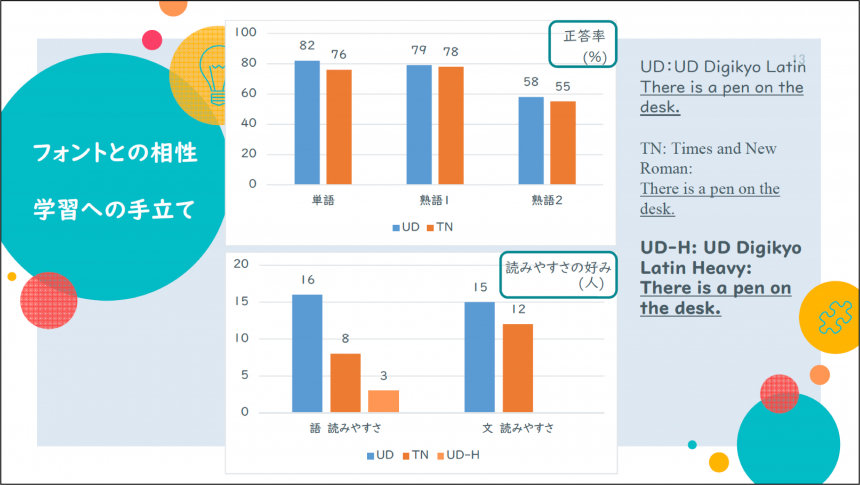

The book begins with a fascinating discussion of the title fonts that captivate readers of fairy tales, then moves on to the challenge of fonts motivating learners. This suggests that native language interference affects all areas of language, including phonetics, vocabulary, morphology, and semantics, when learning a second language. Professor Iijima states that a key factor in children's literacy acquisition is that "fonts presented in textbooks and other teaching materials, as well as fonts used to display English words and conversations in educational settings, should be easily reproducible into the handwritten characters they first learn." Based on the hypothesis that "when displaying words, it is preferable to choose a highly legible font that is easily recognized as a word, and when reading English text, it is preferable to choose a highly legible font that aids in the readability of the text," the book conducts a readability survey (for words, phrases, and long texts) on students, comparing three Western fonts, and demonstrates the effectiveness of UD fonts.

Speaker: Chie Iwasaki, Associate Professor, Nagasaki Junior College

~Japanese language learned by international students~

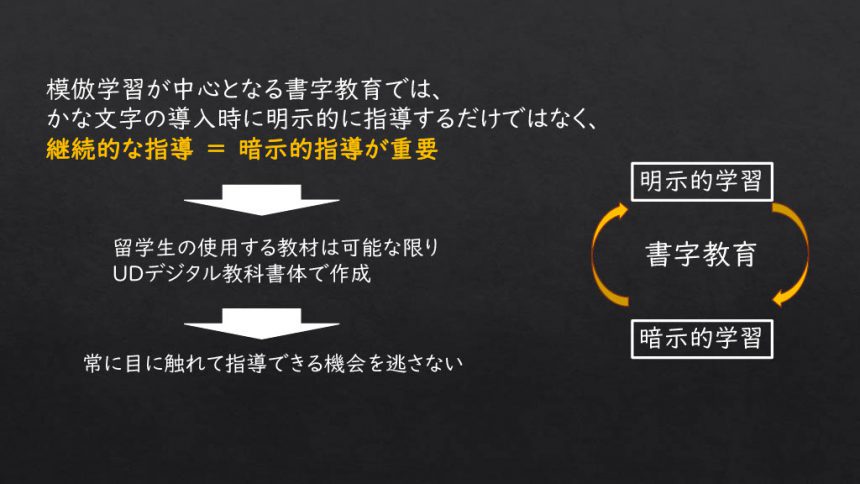

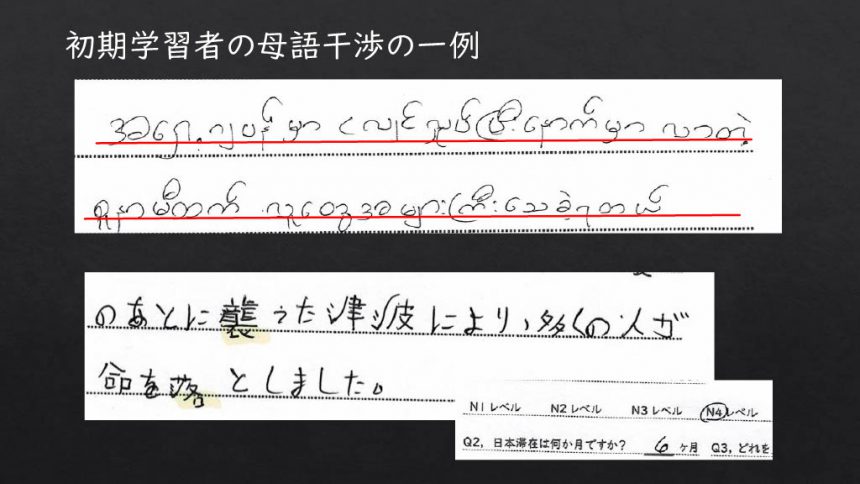

In Japanese society, handwriting is viewed favorably, as an important part of culture, expressing emotion and individuality that cannot be achieved through printing, and leading to the acquisition of kanji, and while international students are expected to write neatly, the current situation suggests that the acquisition of hiragana and katakana by initial learners is not given much importance, with international students relying on short-term, self-study using printed materials. Furthermore, as an example of handwriting, the author points out that handwriting (bad handwriting, good handwriting, typos) can often lead to benefits or disadvantages for the individual in everyday life, such as in qualification exams, resumes for employment, and registering addresses and names.

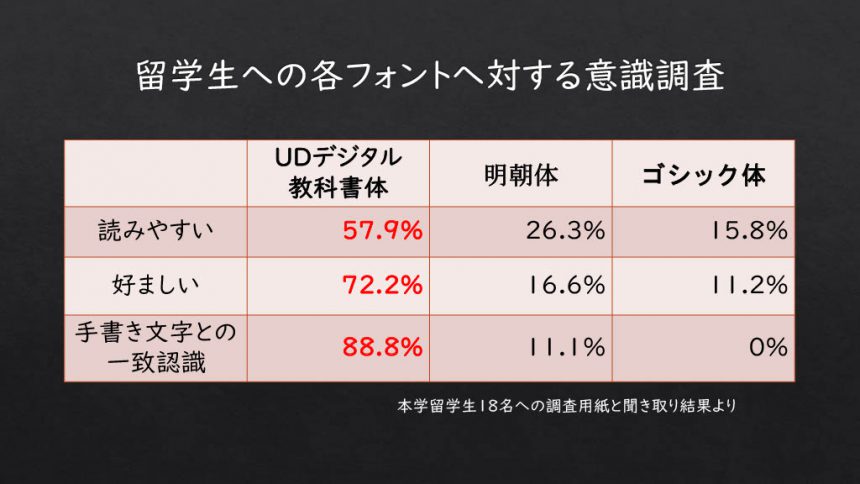

Professor Iwasaki expressed his view that the font shape used is important when encouraging imitation learning, citing his own experience, various papers, and examples of native language interference. He stated that because it is necessary to continuously alternate between explicit learning (teacher guidance) and implicit learning (self-study using teaching materials, etc.) when teaching international students how to write, he uses the "UD Digital Textbook Font" whenever possible in the teaching materials that international students see, as it serves as a handwriting model for beginners and is effective for implicit learning for advanced students. In fact, in interviews with international students, a comparison of three fonts revealed that the use of "UD Digital Textbook Font" was preferable in terms of readability, preference, and consistency with handwritten characters, and he also mentioned that the rate at which homework is submitted actually varies depending on the font.

Panel discussion:

The role of "UD Digital Textbook" in second language education

Panelists: Dr. Mutsumi Iijima and Dr. Chie Iwasaki

Moderator: Hiromi Takada, Developer of UD Digital Textbook Font

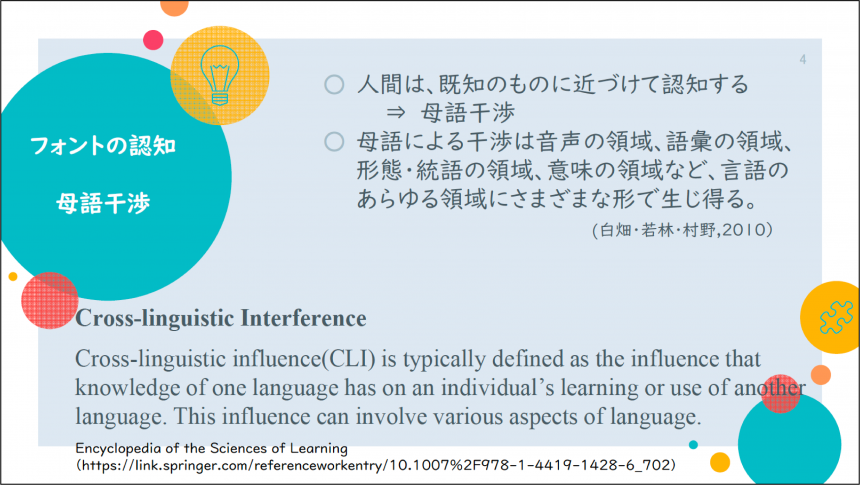

In your lecture, Professor Iijima mentioned the issue of native language interference. Is it true that when learning a target language, one is sometimes influenced by one's native language?

Native language interference exists in every aspect of pronunciation integration. In Japanese, a mora (a unit of sound) is created by combining a consonant and a vowel, such as "ka" (ka) made up of "k" + "a." The reason Japanese people tend to pronounce English words in katakana is because they are influenced by the pronunciation of their native language. In grammar, beginner learners of English tend to use SOV rather than SVO, and they also have difficulty dealing with English articles that do not exist in Japanese.

As Professor Iwasaki said, not all learners are able to notice the differences on their own, so I think it's important to have a process that explicitly shows the differences between Japanese and English. In your lecture, Professor Iwasaki also gave a very interesting example of interference with one's native language by a student from Myanmar, but are there any others?

Myanmar students also start learning English from junior high school, and learn Japanese as a third language after their native language and English. Therefore, in addition to the influence of their native language mentioned above, they have a strong awareness of learning a foreign language, and even when writing hiragana, they tend to write in an extremely linear manner.

Also, since Chinese people also use kanji, they sometimes end up writing kanji in a Chinese style.

Chinese people sometimes write the vertical lines surrounding the character "mai" in a wavy manner, and I get the impression that the characters they write within the square cells are often long and vertical.

Many Chinese typefaces have a vertically elongated shape, and although it depends on the region, vertically elongated typefaces (Song Dynasty typefaces) are preferred. Being influenced by one's native language can be a troubling issue for language teachers, but for a type designer like me, it's extremely interesting and fascinating. If we study the influence of native languages in each country, we might be able to find out why this isn't possible.

I have many questions for Professor Iijima, but I would like to know if there is anything you pay attention to when teaching English to elementary school students for the first time.

As I mentioned earlier, the introduction method begins with firmly establishing a phonological image. We convert words that are already in Japanese into English pronunciations, and then have students associate the letters with the English pronunciation after understanding the difference between the two sounds.

Free teaching materials provided by Professor Iijima together with MorisawaHowever, you also come up with ideas with the aim of solidifying the phonetic image.

"English Word Picture Cards" are teaching materials that allow children to make sounds out of words they know and then connect those sounds to letters. The cards are cute and children will love them, so we hope you will make good use of them. It is important to set aside time to connect phonemes with letters before children start writing letters, as this will help them acquire English later on.

The lecture continued with other interesting topics, including how to choose fonts that won't burden students in online classes, the reactions of international students who view materials on their mobile phones to fonts, an introduction to "stroke order fonts" that help with kanji learning by color-coding radicals, and answers to specific questions from the audience.

please,HerePlease watch the archived video.