— รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิญี่ปุ่น —

■ การปรับปรุงแบบอักษรและเค้าโครงทำให้การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นราบรื่นยิ่งขึ้น

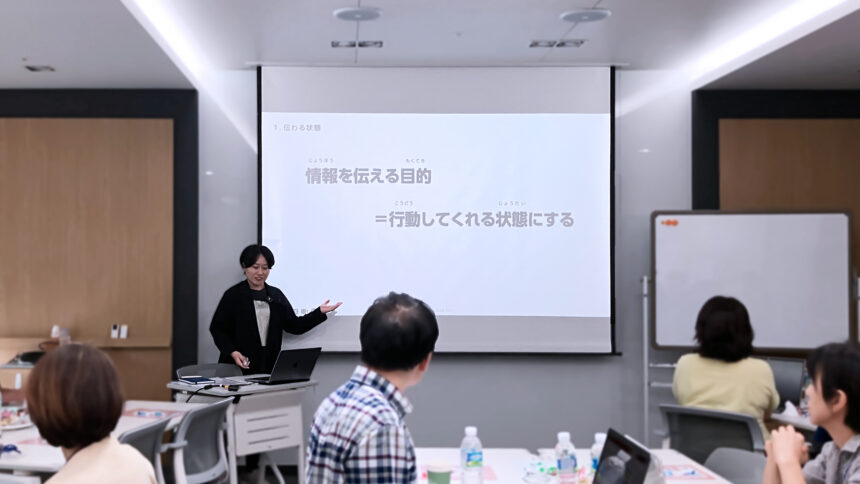

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 โมริซาวะทำหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญในงาน Japanese Language Education Salon เรื่อง "Tips for Creating Communicative Materials Using Universal Design Fonts" ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan Foundation กรุงโซล

มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งรวมถึงครูสอนภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี

หัวข้อของเวิร์กช็อปนี้คือการสร้างสรรค์สื่อที่ "สื่อสาร" มากกว่า "สื่อสาร" สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ความยากลำบากในการทำความเข้าใจตัวอักษรอันเนื่องมาจากความแตกต่างของรูปทรงตัวอักษร เป็นหนึ่งในความท้าทายในการพัฒนาการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าจะสามารถเข้าใจเอกสารที่เขียนด้วยภาษาแม่ได้ แม้จะอ่านยากบ้าง แต่สำหรับเอกสารที่เขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าแม้แต่รูปแบบที่สับสนก็อาจทำให้การอ่านต่อไปเป็นเรื่องยาก

เวิร์กช็อปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ว่าการเลือกแบบอักษรและการออกแบบเค้าโครงมีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

■ ความเป็นจริงของสนามที่เปิดเผยผ่านการสำรวจ

จากการสำรวจที่ดำเนินการก่อนการอบรมฉันใช้แบบอักษรเฉพาะในแบบของฉันเองเท่านั้น ดังนั้นฉันจึงอยากเรียนรู้พื้นฐาน"หรือ"ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เราได้รับความคิดเห็นเช่น "ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูสนใจเรื่องนี้มาก

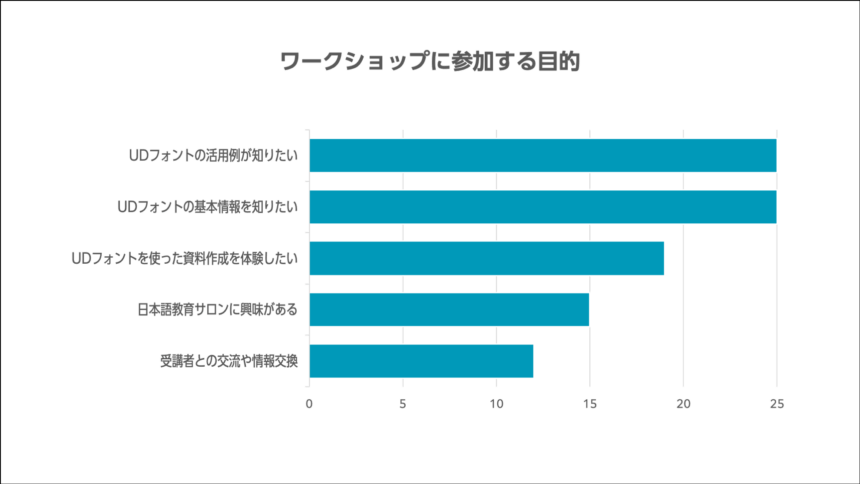

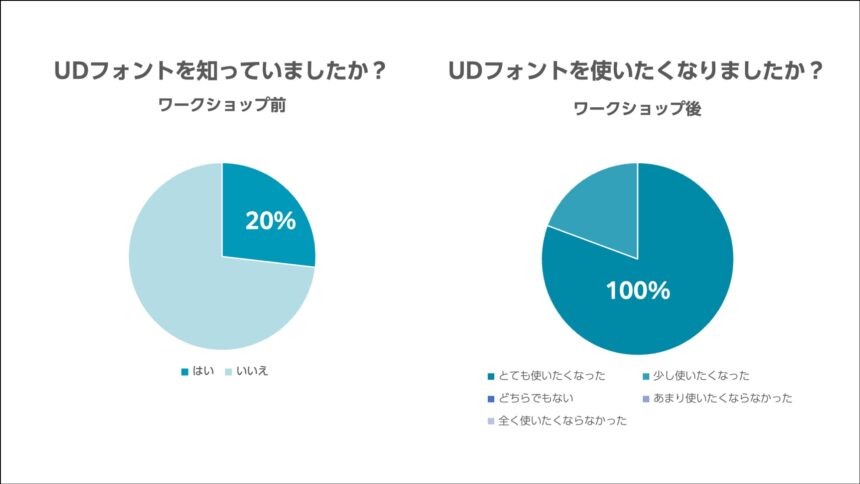

แม้ว่าผู้เข้าร่วมมากกว่าครึ่งจะใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่มีเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่รู้จักและใช้ฟอนต์ UD จริงๆ นอกจากนี้ เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกว่า 70% เกี่ยวข้องกับความสนใจ เช่น ต้องการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟอนต์ UD และตัวอย่างการใช้งาน หรือต้องการลองสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ฟอนต์ UD แม้กระทั่งก่อนเริ่มบรรยายในเวิร์กช็อป ฉันก็ได้เห็นแล้วว่าอาจารย์ให้ความสนใจฟอนต์ UD อย่างมาก ซึ่งทำให้ฉันมีความสุขมาก และตั้งตารอที่จะได้พบกับอาจารย์ในวันนั้น

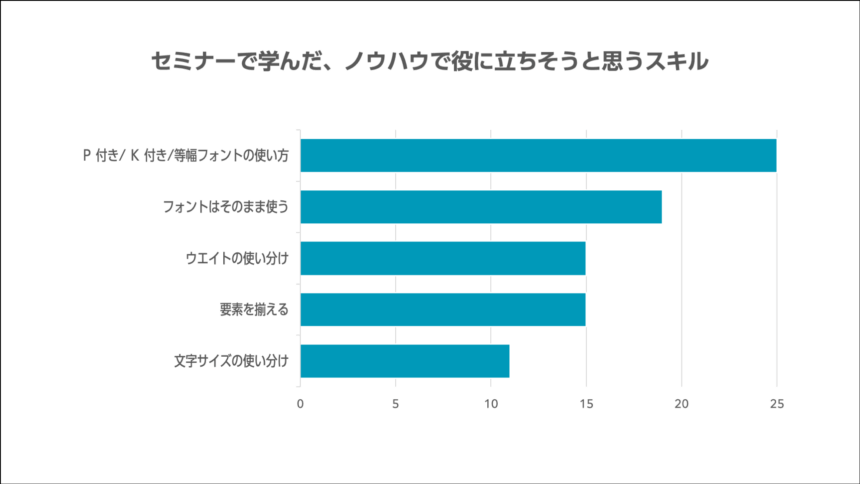

จากการสำรวจที่จัดทำขึ้นหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่ามีผู้เข้าร่วมเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่ตอบแบบสำรวจก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าคุ้นเคยกับฟอนต์ UD อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมทุกคนตอบว่า "อยากใช้ฟอนต์ UD" และในจำนวนนั้น ประมาณ 80% แสดงความสนใจอย่างมาก โดยกล่าวว่า "อยากใช้ฟอนต์ UD จริงๆ"

อีกด้วย,ประมาณร้อยละ 94 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตนสามารถรับข้อมูลและเนื้อหาตามที่คาดหวังได้ส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับสูง

ฉันเชื่อว่าผู้เข้าร่วมได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรู้สึกว่าพวกเขาต้องการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติในอนาคต

■ โครงสร้างเวิร์กช็อป: 3 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์สื่อที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นในสามขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่จะ "สื่อสาร" ให้กับผู้เรียน แทนที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ "สื่อสาร" เพียงอย่างเดียว เวิร์กช็อปเริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึง "ความยากลำบากในการสื่อสาร"

① เข้าใจสถานะการสื่อสาร (เบื้องต้นและลงมือปฏิบัติ)

ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งเป็นคู่ๆ หนึ่งคู่เพื่ออ่าน และอีกหนึ่งคู่เพื่อฟัง และสัมผัสประสบการณ์การทำงานสองขั้นตอนต่อไปนี้

[ครั้งที่ 1] การสื่อสารโดยไม่ใช้ข้อมูลภาพ

ผู้พูดจะอ่านและจดจำข้อความ ① เป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นจึงถ่ายทอดให้ผู้ฟังทราบด้วยวาจา

[ครั้งที่ 2] การสื่อสารด้วยข้อมูลภาพ:

หลังจากอ่านและท่องจำข้อความที่ 2 เป็นเวลา 1 นาที ให้อธิบายให้ผู้ฟังฟังพร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ

ผ่านเวิร์กช็อปนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสกับความยากลำบากในการถ่ายทอดข้อมูลผ่านเสียงเพียงอย่างเดียว และตระหนักว่าเมื่อพวกเขาสามารถถ่ายทอดข้อมูลอีกครั้งด้วยข้อมูลภาพ ความเข้าใจและการจำเนื้อหาก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นี่คือการแนะนำที่ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ "สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย" และยังเป็นโอกาสที่จะตอกย้ำถึงความสำคัญของ "พลังแห่งการรับรู้ภาพ" ในการศึกษาอีกด้วย

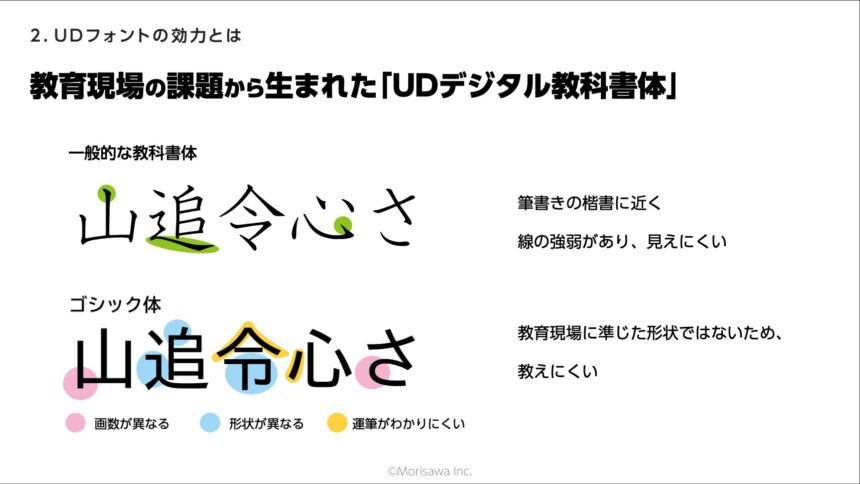

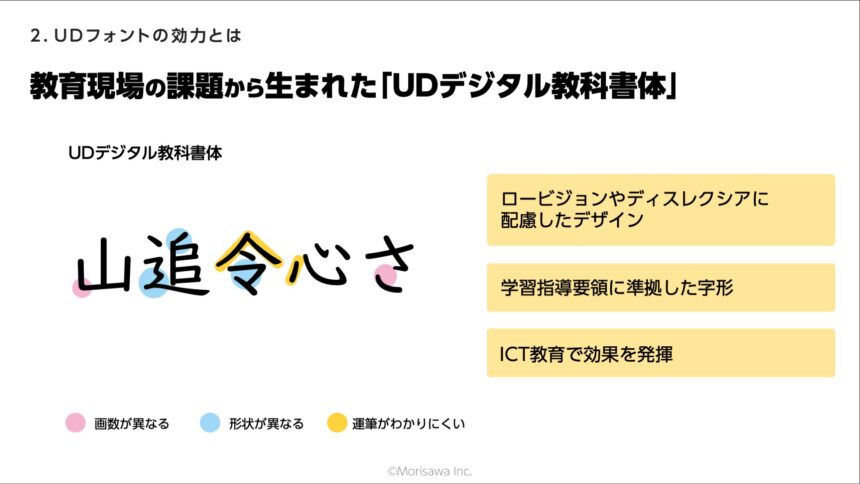

② เรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟอนต์ UD (แบ่งปันความรู้และความตระหนัก)

ต่อไปในส่วนของสื่อการสอนที่ใช้โดยผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ฟอนต์ตำราเรียนดิจิทัล UDหรือยูดี กาคุซัง มารุ โกธิกเขาแนะนำวิธีการใช้ฟอนต์ UD เหล่านี้ โดยเน้นที่ความสามารถในการมองเห็นและการอ่านของฟอนต์ UD พร้อมอธิบายข้อดีของฟอนต์เหล่านี้ผ่านทฤษฎีและตัวอย่าง

นอกจากนี้ระหว่างผู้เข้าร่วมการเปรียบเทียบงานเรายังดำเนินการ

ขั้นตอนการหารือ

- การเปรียบเทียบข้อความใน "ฟอนต์ UD Digital Textbook" และ "ฟอนต์ General Mincho"

- ระบุความแตกต่างในรูปร่างสัญลักษณ์และจุดที่สับสน

- นักเรียนจะแบ่งกันอภิปรายและนำเสนอ "จุดที่เป็นอุปสรรค" และ "ความเสี่ยงในการเรียนรู้"

ในการนำเสนอจริงเสียงจริงจากสนามสิ่งเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันและมีหลายกรณีที่พยักหน้าเห็นด้วยอย่างกระตือรือร้น

ตัวอักษร 'sa' มีเส้นสามเส้นในฟอนต์ UD Digital Textbook แต่มีสองเส้นในฟอนต์ Mincho รูปร่างดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้นักเรียนสับสน

"ดีไซน์ตัวอักษร 'โคโคโระ' (หัวใจ) ในฟอนต์มินโชดูแตกต่างจากลายมือในฟอนต์แบบเรียนอย่างสิ้นเชิง การที่มีฟอนต์สองแบบนี้ทำให้ยากต่อการเรียนรู้รูปทรงตัวอักษรที่ถูกต้อง"

แม้ว่าจะมีการชี้ให้เห็นประเด็นเหล่านี้มาก่อนแล้ว แต่ดูเหมือนว่าความแตกต่างในรูปร่างของตัวละครจะได้รับการยืนยันอีกครั้ง

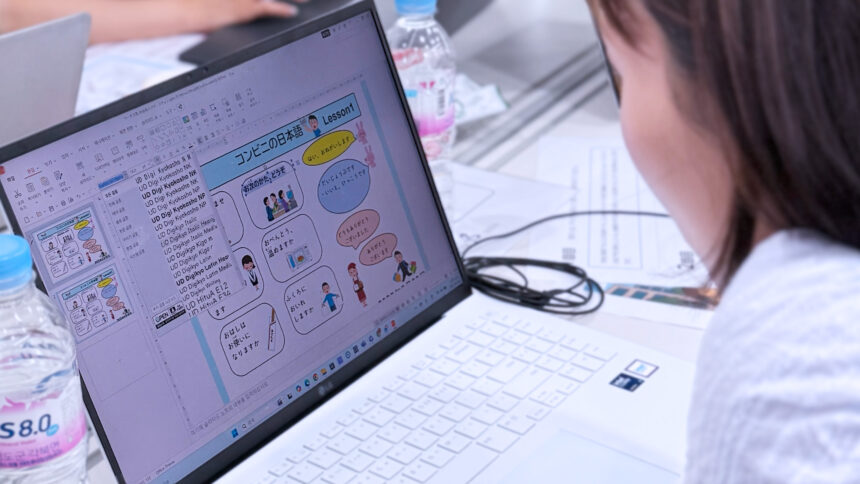

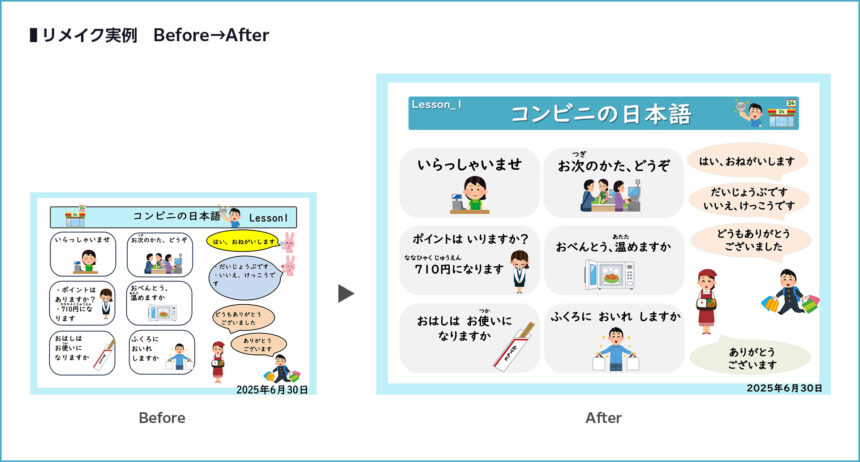

3. การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (งานปฏิบัติ)

ในที่สุด เพื่อให้การตระหนักรู้ของพวกเขามีความชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมได้ใช้ตัวอย่างวัสดุและสร้างใหม่เป็นรูปแบบที่คำนึงถึงแบบอักษร UD และการมองเห็น

งาน : การนำตัวอย่างสื่อการสอน (ที่บริษัทจัดทำขึ้น) มาทำเป็นสื่อการสอนที่ “สื่อสาร”

ทักษะการออกแบบภาพ

- วิธีการเลือกแบบอักษร

- ขนาดตัวอักษร ระยะห่างบรรทัด และระยะขอบ

- การใช้สีและความสมดุลของวัตถุ

ในขณะที่ฝึกฝนทักษะการออกแบบภาพ ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังด้วยตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า "ความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้บางสิ่งบางอย่างอ่านง่ายขึ้นได้มาก"

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่า "ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีโดยใช้ PowerPoint-เมื่อไม่นานนี้ ฉันประสบปัญหาเรื่องแบบอักษรเมื่อสร้างเอกสาร แต่เวิร์กช็อปของวันนี้ช่วยให้ฉันแก้ไขปัญหานี้ได้"พวกเขาแสดงแรงจูงใจที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างสรรค์วัสดุต่างๆ โดยพูดว่า"

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังบอกอีกว่ามันมีประโยชน์ในการสร้างสรรค์วัสดุ!ความแตกต่างระหว่างการใช้แบบอักษรแบบโมโนสเปซและแบบสัดส่วนส่งผลต่อความง่ายในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้น

โปรดดูด้านล่างสำหรับคุณลักษณะของฟอนต์ UD Digital Textbook และ UD Gakusan Maru Gothic ซึ่งมีความกว้างเท่ากัน โดยมี P และ K

เวอร์ชันการศึกษาที่มีความกว้างคงที่ P และ K มีอะไรบ้าง (วิดีโอ)

ผ่านสามขั้นตอนเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยังยืนยันถึงความสำคัญของแบบอักษรและเค้าโครงผ่านการทำงานจริงอีกด้วย

■ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน

เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมายจากผู้เข้าร่วมงาน (ตัวอย่างบางส่วน)

การใช้แบบอักษรสามารถช่วยให้คุณสร้างบทเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้!

นี่เป็นเซสชันการฝึกอบรมที่มีประโยชน์มากสำหรับฉัน เนื่องจากขณะนี้ฉันกำลังสร้างคำถามทดสอบสำหรับนักเรียนมัธยมต้นอยู่

ฉันตระหนักว่าฟอนต์ที่แตกต่างกันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างเลย์เอาต์ที่อ่านยากกับเลย์เอาต์ที่อ่านง่าย ฉันได้เรียนรู้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารนั้นสำคัญ

จนถึงตอนนี้ ฉันใช้แบบอักษรตามสัญชาตญาณของตัวเอง โดยคิดว่า "อันนี้ดูดีใช่ไหม" แต่ครั้งนี้ ฉันได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของแบบอักษรแต่ละตัวและกระบวนการในการสร้างแบบอักษรเหล่านั้น ซึ่งน่าสนใจมาก

ฉันหวังว่าแนวคิด UD (Universal Design) จะสามารถสะท้อนออกมาได้ไม่เพียงแค่ในแบบอักษรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระบบการศึกษาโดยรวมอีกด้วย โดยผู้คนจากภูมิหลัง สภาพแวดล้อม และความสามารถที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้

หลังจากเวิร์กช็อปเสร็จสิ้น มีคนเข้ามาพูดคุยกับเราโดยตรงและพูดว่า "ฉันจะลองใช้ทักษะที่เรียนรู้มาทันที!" ดูเหมือนว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อฟอนต์กำลังเปลี่ยนไป และนั่นเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับโมริซาวะ

นอกจากนี้ คุณโอตะ ที่ปรึกษาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นจากมูลนิธิ Japan Foundation Seoul ซึ่งเป็นผู้จัดงานสัมมนา ยังได้พูดถึงเหตุผลในการจัดสัมมนาและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โยชิเอะ โอตะ

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงโซล

ที่ปรึกษาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงโซล จัดกิจกรรม "Japanese Language Education Salon" ปีละ 4 ครั้ง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในเกาหลีและผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นคนอื่นๆ ได้อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ กิจกรรม "เคล็ดลับการสร้างสรรค์สื่อการสื่อสารโดยใช้ฟอนต์ออกแบบสากล" นี้ยังได้รับการวางแผนไว้ด้วย เนื่องจากถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในเกาหลี

เป็นที่เข้าใจกันว่าครูสอนภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่นหลายคนใช้ฟอนต์แบบเรียนที่ใกล้เคียงกับลายมือ แต่จากผลสำรวจก่อนการขาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งกล่าวว่า "ใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกัน" นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่รู้จักฟอนต์ UD ในทางกลับกัน ยังมีหลายคนที่กล่าวว่า "ฉันไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรหรือฟอนต์มาก่อน ฉันจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสอันมีค่าที่จะได้เข้าร่วม" และหลายคนที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลายคนสนใจฟอนต์เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะไม่เคยมีโอกาสมาก่อนก็ตาม หลังจากงานเสร็จสิ้น เป็นที่ประจักษ์ว่าหลายคนถามคำถามและขอคำแนะนำจากผู้สอนเป็นรายบุคคล

เราหวังว่าร้านนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้สำหรับผู้เรียนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเท่านั้น

■ บทสรุป

เวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นด้วยความหวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงความตระหนักรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างสรรค์สื่อที่ก้าวข้ามการ "สื่อสาร" และ "สื่อสาร" เพียงอย่างเดียว จากการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโดยตรง ผมเชื่อว่าฟอนต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มักถูกมองข้าม มีผลกระทบสำคัญต่อความเข้าใจของผู้เรียน และเวิร์กช็อปนี้อาจเป็นโอกาสให้ทบทวนประสิทธิภาพของฟอนต์และรูปแบบในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง

เรายังเชื่ออีกว่าความคิดเห็นเชิงบวกมากมายที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมจะนำมาซึ่งแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ให้กับสาขาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในอนาคต

เราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแบบอักษรและการออกแบบภาพที่รองรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป

เว็บไซต์ของมูลนิธิ Japan Foundation Seoul ซึ่งทำให้เรามีโอกาสจัดเวิร์คช็อปนี้คือที่นี่

สังเกต

- ฟอนต์ UD ที่แนะนำในเวิร์กช็อปนี้ ซึ่งยังมีประโยชน์ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย มีจำหน่ายผ่านบริการ MORISAWA BIZ+ (มีฟอนต์ UD ให้เลือก 60 แบบในราคา 330 เยนต่อเดือน)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ MORISAWA BIZ+ที่นี่จาก - เราแจกสื่อการเรียนรู้ฟรีในรูปแบบหนังสือเรียนดิจิทัล UD ที่สนุกสนาน สร้างขึ้นภายใต้การดูแลของครูผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในห้องเรียน

- หากคุณต้องการให้นักเรียนหรือครูของคุณใช้แบบอักษร UD หรือหากคุณกำลังพิจารณาที่จะนำไปใช้ในองค์กร เช่น โรงเรียน โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องการทราบผลประโยชน์ของการแนะนำองค์กรหรือไม่?ที่นี่