As the number of foreign workers increases year by year, there are many cases where both the workers and the hosting parties are anxious about communicating in Japanese. Furthermore, it has become clear that there are children who are unable to master Japanese in the educational field. The shortage of Japanese language classes and Japanese language teachers has also become a social issue.A nationwide issue in the mediaIt was widely featured as

At the event "Supporting Japanese Language Education Towards Multicultural Coexistence," held on December 11, 2022, three people working on the front lines of Japanese language education spoke about the current state of Japanese language education and future challenges. Here we report on the event.

If you missed the seminarHereWe are streaming archived videos from.

Participant comments

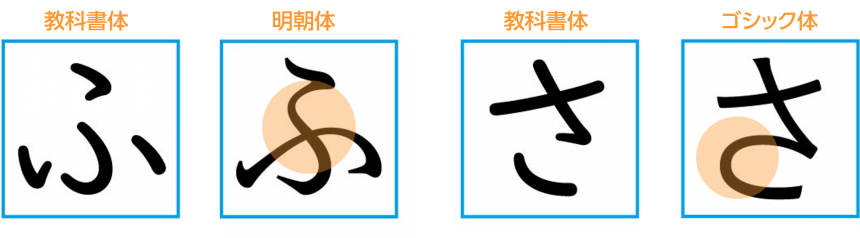

I was surprised at how much of a difference a font can make in learning.It was an eye-opener for me to learn that imitating the Mincho font can cause inconvenience because it is not a character that is actually used. When I learned that the UD Digital Textbook Font is closest to handwriting, I thought it was a great idea.

This was the first time I learned about the characteristics of UD fonts. I had been using the textbook fonts without any hesitation during my 420-hour Japanese teacher training course, so this timeI was able to think about Japanese from a new perspective.thank you very much.

When I was teaching abroad, the hiragana textbook was in Mincho font, so "fu" and "sa"Fonts with different shapes than handwriting are used, as introduced today, all the students wrote the "fu" together, and when we instructed the whole class, we discovered that the professor in the department had taught them that way.It is necessary to teach it properly at the first stageI strongly feel this way.

Seminar Report

Early Japanese Language Learners and Writing: Between Digital and Analogue - Interim Report of the Demonstration Experiment

Chie Iwasaki, Associate Professor, Nagasaki Junior College

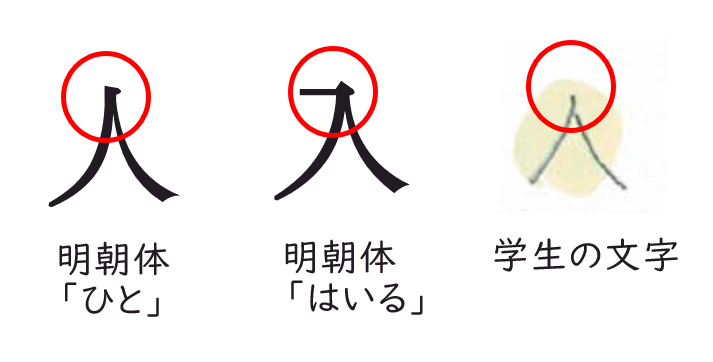

The current state of writing education

When international students learning Japanese for the first time learn kana characters, they often learn by looking at a model. At this point, fonts can be a problem. For example, they may not be able to tell the difference between the characters "人" and "入" in the Mincho font.

This may seem trivial to Japanese people, but it can be difficult for international students, leading to a decline in motivation to study.This will lead to:

In the survey of participants, many voices were heard that felt there were challenges in calligraphy education.

After arriving in Japan, I realized the negative effects of using various fonts in Japanese language education in my home country.It takes time to enforce poorly shaped charactersI feel this way sometimes.

Interim report on the demonstration experiment

We conducted a survey to find out how international students feel about the different fonts, focusing on "attachment" and "visibility."

In terms of attachment, the UD Digital Textbook Font was preferred for "text containing mixed kanji," and in terms of visibility, the UD Digital Textbook Font was preferred for "hiragana text" and "text containing mixed kanji."It has become.

Because the sample size was small, it is necessary to increase the number of samples and conduct a survey. However, the majority of sentences in our daily lives contain kanji.It is recommended to use the "UD Digital Textbook Font" font for international students.It seems that a trend like this is emerging.

Initiatives to become a company chosen by foreigners

Assistant Director, Career Development Division, Sojo University Public Interest Incorporated Foundation Special Researcher, Regional Economic Research Institute

Mr. Kazunori Maeda

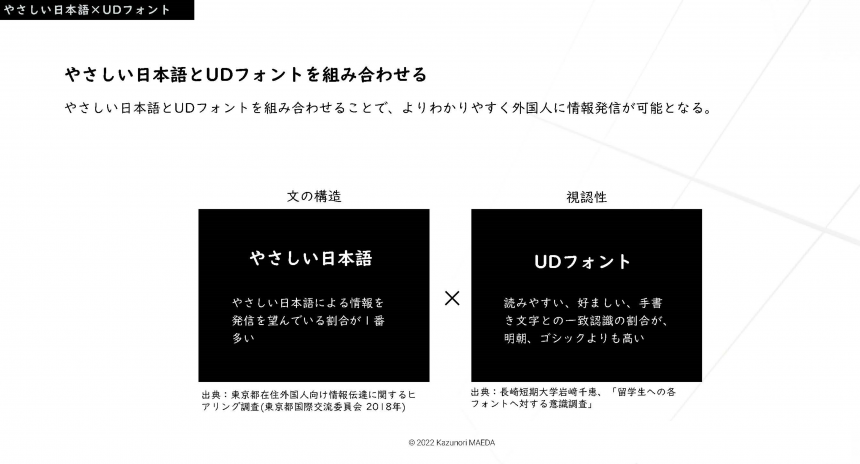

Kumamoto Prefecture, where Sojo University is located, has a declining population, but the number of foreign residents is on the rise. Among them, technical intern trainees make up 60% of foreign workers (compared to the national average of 20%).76% of people prefer to communicate in "easy Japanese" rather than English or their native languageBased on these findings and the results of Professor Iwasaki's survey, Professor Maeda is appealing to companies about the need for "easy Japanese" and "universal design fonts" as part of a project he has been commissioned by Kumamoto Prefecture to "develop companies that foreigners will choose."

"Teach U" is a website that supports teaching materials that are useful in Japanese language education.

Mr. Masataka Goto, Special Needs School, Faculty of Education, Kumamoto University

Mr. Goto, who teaches children with intellectual disabilities, is also the operator of "Teach U," a website that uses PowerPoint to provide teaching materials to teachers.Anyone can use multiple teaching materials using UD digital textbook fontsRecently, there have been voices saying that it can also be used in Japanese language education.

Free teaching material using PowerPoint: "Kanji stroke order teaching material"

Goto Sensei and Morisawa have collaborated on "Kanji stroke order teaching materials" (for up to second grade elementary school students/new materials will be added as they are released) and "How to make stroke order teaching materials" videos.Here We will introduce it in detail in.

Panel Discussion

"Problems in Japanese language education at various sites"

What challenges do you see in your workplace?

When training native Japanese speakers in easy Japanese, many find it difficult to use easy Japanese, but are there any effective examples that are easier to understand?

We place emphasis on determining and understanding whether the Japanese you use on a daily basis (posters, emails, etc.) is easy to understand or difficult to understand. During the training, we conducted an exercise in which participants rewrote content they had created themselves into easy-to-understand Japanese, and many of them commented that rewriting was difficult, so we feel that support from Japanese language education experts is necessary in the initial stages.

Yes, when I hold training sessions on easy Japanese for local governments, I try to put myself in the other person's shoes."It's important to look after each other"UD fonts are also a consideration for those who see the text, so this is"What Easy Japanese and Universal Design Fonts Have in Common"I feel that way.

As you distribute these teaching materials, what kind of feedback have you received from people involved in Japanese language education?

Basically, we are disseminating information about teaching materials on social media to people involved in special needs education, but we have also received requests from Japanese people who live overseas and teach Japanese locally, because they think it is a fun way to learn Japanese."It could also be used in Japanese language education."This incident has made me think that there may be a commonality between Japanese language education and special needs education in that the information disseminated is easy to understand, and I find this very interesting.

Professor Maeda, are there any challenges you feel you face in the field of Japanese language education?

There is a support system in place for international students, but technical intern trainees currently lack support (Japanese language education).It is important to give instructions and check the situation in simple Japanese, and to use UD fonts for notices to make them easy to read.I tell them that.

Are there any anticipated impacts on surrounding schools due to the coming of overseas companies to Kumamoto Prefecture?

Some children and students may attend international schools, but it is also expected that some will attend city or town schools. In these cases, Japanese language education will be necessary, and support for those who need Japanese language education is currently under consideration. I believe that these issues need to be considered throughout Japan.

In the case of family invitation programs where international students come to Japan with their families, it must be difficult for Japanese language teachers to take on the responsibility of supporting them as well. Is there any support available from the local government or the national government?

Sasebo City has launched a "Multicultural Exchange Network" initiative, holding free consultation sessions in multiple languages for foreign residents.

Many people think of international students as recipients of support, but their very existence creates connections with local governments, which in turn empowers them by clarifying common issues. I believe that this kind of collaboration with those around us will continue to be important in the future.

Kumamoto Prefecture, where you are active, seems to have good collaboration with local governments, but there are many people and local governments that are unsure of where to start. Do you have any advice from your experience?

Kumamoto Prefecture is carrying out support activities for businesses. In areas where overseas companies are coming, there is a movement at the municipal level to provide easy-to-understand Japanese language courses for residents. Regarding Japanese language education, there should be Japanese language education experts in each region who work in cooperation with local governments, so it would be a good idea to consult with them.

UD Fonts: What to Expect from Morisawa

Since I started using UD Digital Textbook Font,The reactions of international students have clearly changed, and Japanese students have also started to say, "It's so easy to read."I would be happy if a variety of UD digital textbook fonts are developed in the future. I also hope that Morisawa's network of contacts will lead to various research projects and new connections.

Just as I had a new encounter with Professor Goto at this seminar, I hope that Morisawa will become a hub that connects various fields through fonts.

I feel that developing a font that is easy for more people to read, which is the basis of information exchange, is a great achievement. I would like to continue working with Morisawa in the future to make information easier to use.

If you would like to watch the entire seminar, you can do so below!

Instructor introduction

Chie Iwasaki, Associate Professor, Nagasaki Junior College

Specializing in comparative sociocultural studies, she has been conducting "Easy Japanese Training" for Sasebo City Hall employees since 2020 as part of her efforts to promote "Easy Japanese for Resident Support." She is also dedicated to research and language education support for the realization of multicultural coexistence, including "The Right to Learn for Children with Foreign Connections" and "Language Activities and Bibliobattle."

Assistant Director, Career Development Division, Sojo University

Public Interest Incorporated Foundation Special Researcher, Regional Economic Research Institute

Mr. Kazunori Maeda

While providing career support to international students at the university, he also serves as a lecturer at seminars related to the employment of foreigners for local governments such as Kumamoto Prefecture, Kumamoto City, and Kitakyushu City. As part of the 2022 Kumamoto Prefecture Foreigner Activity Promotion Support Project, he is in charge of planning and teaching courses on cross-cultural understanding and easy Japanese language for companies.

Kumamoto University Faculty of Education Special Needs Education School

Mr. Masataka Goto

He is a teacher at the Special Needs School attached to the Faculty of Education at Kumamoto University. In 2019, he founded the "Teach U" was launched and exceeded 1.7 million hits in December 2022. Recently, it has been widely used in the field of Japanese language education around the world. Digital Agency"Good Digital Award" 2022 Category Excellence Award (Education Category)Awarded. Toyokazu Mizuuchi and Masataka Goto, eds.Special Needs Education: Practical Guide to Using One Device per Student - Independent Activities and Other Editions / Subject-Centered Edition"

A plan that allows you to use 55 UD fonts that can be used in Japanese language education.

For details on MORISAWA BIZ+Here

If you are interested in solving problems in your school organization or considering using UD fonts, please feel free to ask us any questions below.

"Supporting Foreigners as Residents: Easy Japanese and Universal Design Fonts"A report on the seminar titled "Easy Japanese" is also available, and includes a talk by the creator of Easy Japanese.