在云服务和SaaS日益成为商业基础的今天,企业与客户互动的场景也日趋多样化。尤其在IT行业,从系统实施提案到后续的运营改进,文档已成为各个阶段必不可少的“沟通工具”。

日本电子计算机株式会社证券事业部为证券行业提供全面的证券服务。OmegaFS系列该公司负责“易懂文档设计”项目的提案、运营和服务。该公司证券事业部的30名成员参加了森泽的“易懂文档设计”项目。我们采访了事业企划部部长森秀泰、证券服务部的本田隆章以及证券营业部的半田大我,了解他们从“易懂文档设计”项目中学到的经验,以及自此之后公司内部发生的变化。

业务介绍:与顾客灵活应对人们联系方式的变化

——请介绍一下您在日本电子计算机株式会社证券事业部的工作内容。

森导演证券业务部门的客户不仅包括证券公司,还包括经销和直销投资信托的公司(部分客户是银行)。由于采用共享系统,逻辑空间可按客户进行安全划分,服务可通过在线方式操作和访问。每个客户只需注册所需的服务即可使用。

近年来,许多来自其他行业的公司进入证券行业,但我相信我们的优势在于能够运用多年积累的知识和经验,在最短的时间内构建易于实施的系统。虽然这是一项共享服务,但我们也能够灵活地定制,以满足特定用途的需求。证券公司的用例多种多样,从面对面交易到线上交易,有时甚至是B2B2C类型的服务。

证券事业本部按照职能分工,设有营业部、事业企划部、开发部(综合第二本部)、运营/基础设施部、品质管理部五个部门。本次面试将由三位人员负责:开发部的本田、营业部的半田和企划部的森。

引言背景:作为跨越部门界限的沟通工具,有效沟通的文档的重要性

- 是什么促使您参加“交流”文档设计课程?

森导演于 2 月 26 日星期三举行,Morisawa主办的在线研讨会这一切都始于我参加的一次研讨会。字体制造商竟然会举办这样的主题的研讨会,这真是出乎意料,令我感到好奇。

我们决定参加培训的原因是,客户满意度调查和其他渠道的结果表明,我们的提案和说明材料未能有效地传达给客户。我们证券部门的所有部门——营业、业务规划、开发、运营/基础设施以及质量控制——都负责制作并提供某种形式的客户资料。因此,我们考虑在培训中融入外部专家。能够直接接受字体专家森泽的授课,这一点非常吸引人。

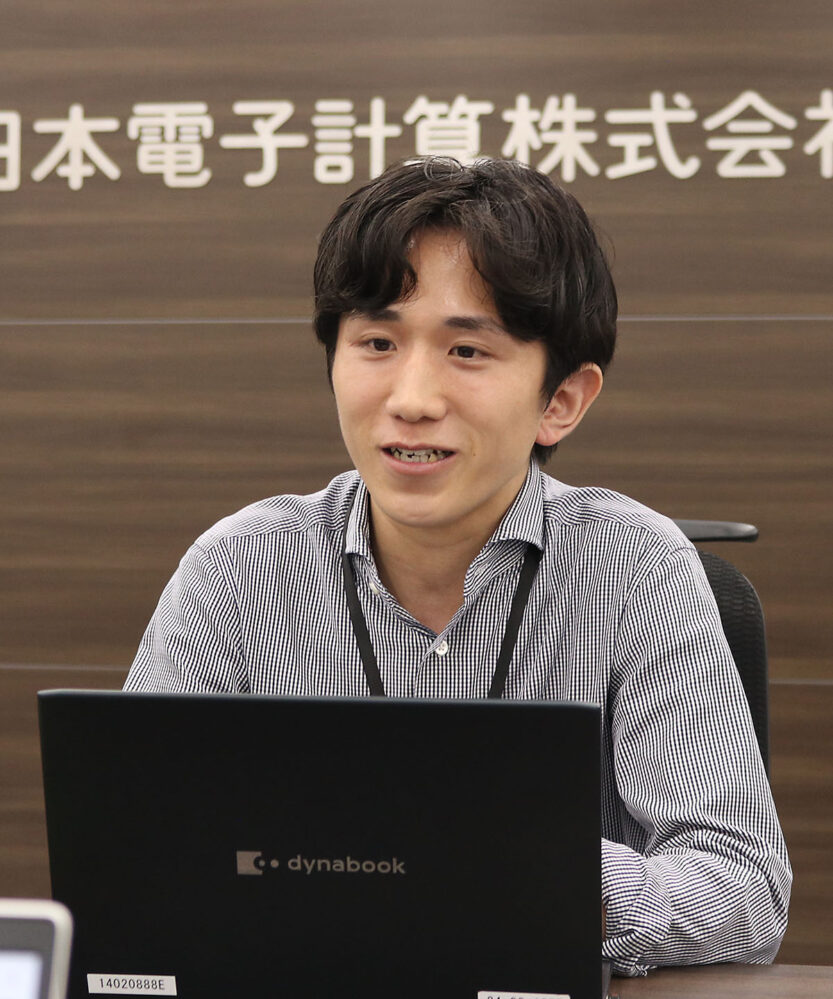

——所以,不仅仅是销售部门在提出解决方案时准备的资料,系统上线后,还需要每天向客户提供通俗易懂的资料。开发部门的本田员工会亲自与客户沟通吗?

本田先生是的,创建并向客户解释材料是我工作的一部分。

我们每隔一个月会以用户会议的形式举行一次这样的说明会,但如果从开发的角度来制作资料,客户就很难理解,所以我们尝试从客户的视角来制作资料。我一直觉得这是最难的部分之一。

半田先生由于我从事销售工作,所以我在用户会议上担任主持人。会后,我会跟进每位客户,而作为销售人员,我的工作就是将开发和运营团队提交的材料进行分解,并进行更详细的解释。

- 因此,我们还需要小心协调开发部门和销售部门之间的客户文件。

培训内容和经验教训:彻底剖析那些无法传达信息的材料。客观地审视公司的弱点。

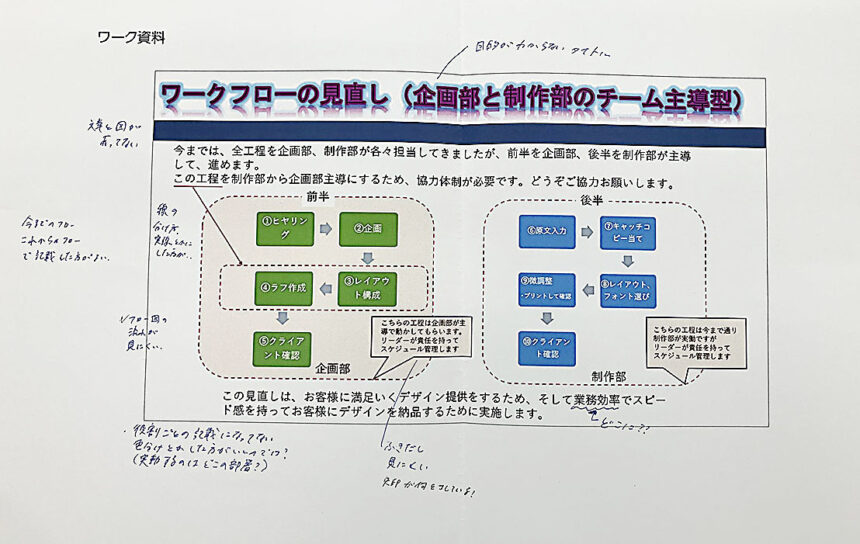

——在您参加的培训中,森泽先生提出了“提案书的不良范例”,并进行了讨论。您当时注意到了什么吗?

半田先生对于每份文件,两位参与者分成两组,分别陈述沟通困难之处。15组参与者都能够清晰地指出问题所在,且不重复。尽管只有一页纸,却指出了超过15个不足之处。令人惊讶的是,竟然有这么多改进空间,以及这么多需要有效沟通的要点。在商业领域,必须在有限的时间内高效地创建文件。而且,不同部门的人员之间就文件交换意见的情况并不常见,因此看到不同部门拥有不同的视角,令人耳目一新。

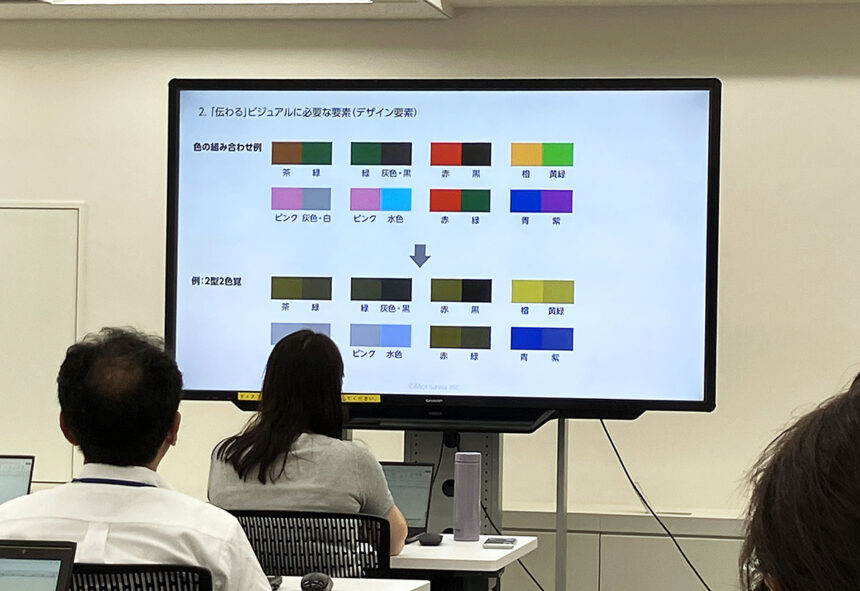

- 之后,我们进行了大约一个小时的讲座,主要讲解了通用设计字体和布局要点,然后我们实际上个人电脑如果您在培训中发现了任何令人难忘的单词或制作技巧,请告诉我们。

本田先生我听说过制作技术之一是“尽可能减少颜色”,但对文本透视(在行之间留出空间、对齐它们等)的解释给我留下了深刻的印象。

半田先生我还学习了“跳跃率”和“权重”这两个术语。我意识到,除了使用更大或更粗的字体之外,还有一种“理论”可以让事情更容易理解。我希望以后能和同事们分享这一点。

森导演我们以前曾举办过各种培训课程,例如业务规划和培养谈判技能的培训,但这是我们第一次进行这样的与生产相关的培训,所以我认为这让我们有机会思考我们自己的产品的质量。

日本电子计算株式会社证券部

“沟通型”文档设计程序

[第一部分:小组作业]

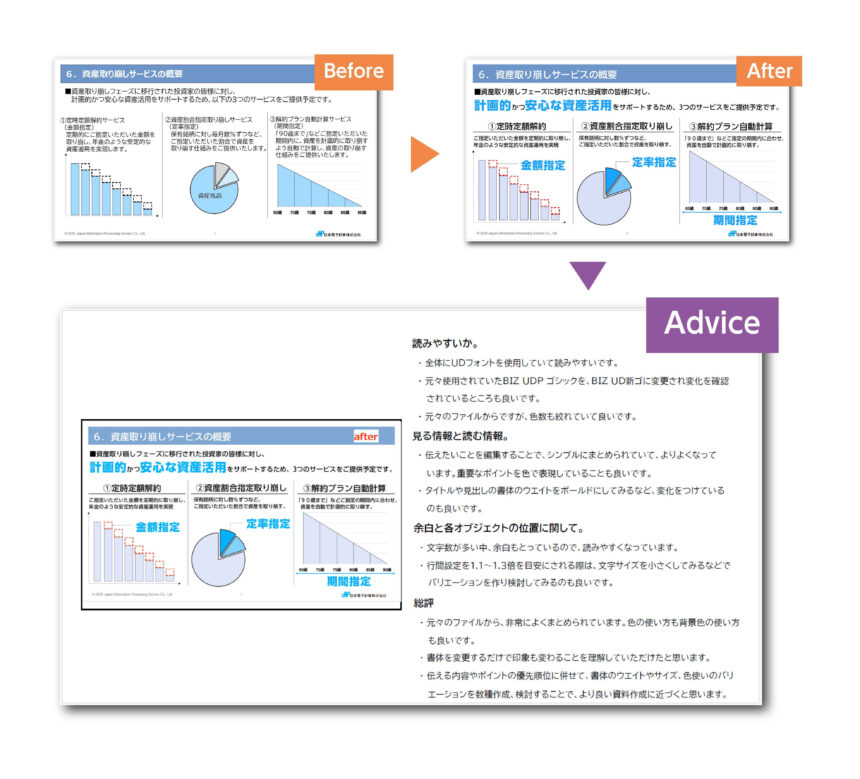

参与者将收到“提案材料”,并两人一组进行讨论,之后他们会宣布自己认为“难以沟通”的部分。这将使参与者获得各种见解。

大家提出了“对话框不太清楚”、“这句话到底是什么意思?”等各种意见。

[第二部分讲座]

在您还记忆犹新地了解第 1 部分中那些难以理解的材料时,我们将教您创建有效沟通材料所需的技能,例如,为了创建有效沟通的材料您应该注意哪些要点,以及什么是 UD 字体。

课后,请将作业作为家庭作业提交。建议表将于稍后归还。

培训期间未完成的任何作业均须在截止日期前提交。

之后,我们会将包含已提交作业修改内容的“建议表”返还给您,以便您将来可以将其作为提高技能的资源进行参考。

然后老师对“建议表”(底部中央)上的材料进行了修改。

——讲座结束后,你提交了作业。森泽后来把修改好的指导书还给了你。你觉得怎么样?

本田先生我一边思考着平时不注意的地方一边制作,以为自己做出了还算满意的作品,但是建议单却告诉我还有需要改进的地方。

半田先生我因为“跳动率”、“行距”以及更巧妙地运用空白而受到表扬。另一方面,我之前并没有仔细阅读原文,所以我意识到还有很多地方可以改进。

训练后的结果:与客户的对话从“需求确认”转向“未来讨论”

- 完成这次培训后,您制作了提案材料吗?周围人有反馈吗?

本田先生到目前为止,我们已经听取了客户的要求,对其进行了组织,然后将其作为需求定义文档呈现。以前针对文档内容的问题比较多,面试时间也大部分都花在了文档讲解上,但是经过培训之后,感觉针对文档本身的问题减少了,针对需求定义的问题增加了。

半田先生 之后,我拜访客户,讲解开发部门制作的资料。资料中“用大号字体标注”的部分,正是开发部门想要传达的重点和需要注意的地方,因此更容易讲解要点。由于我们能够提供更简洁的信息,我觉得客户的理解能力提高了。

未来展望:从领域蔓延的正向连锁反应,创造出“交流”的材料

- 参加研讨会后,您是否注意到您与周围人互动和相处的方式发生了变化?

本田先生之前,公司内部有一个志愿者小组,叫做“PowerPoint 学校”,旨在提高文档创建技能。我想,每个部门的员工都希望能够交付能够与客户“沟通”的文档。我想把这项技能分享给那些有同样愿望但尚未接受培训的人,并进一步推广。

半田先生当我看到那些没有上过这门课程的人的材料时,我有很多想法,所以我希望能够给他们一些建议。

- 我们希望通过与未参加课程的人员分享所学知识,并在提交提案材料之前相互审查,从而提高公司内部提案材料的质量。

- 最后,您还有什么希望我们从这次培训中学到的吗?

森导演 我曾经认为创建文档设计是一种天赋和才能的问题,但我现在很清楚地明白,这是一项技能。97%对这次培训的满意度非常高,我们觉得这是一次值得开展的培训。

本田先生我意识到资料的颜值很重要,如果颜值低,对内容的理解程度就会下降,感觉很浪费资料。

半田先生我认为迄今为止我制作的素材质量不佳,是因为我的沟通方式有问题。今后,我会努力制作通俗易懂的素材,以便更好地与客户沟通。

- 感谢您今天在百忙之中抽出时间与我们交流。我们期待您继续提升提案和作品的质量。

请查看提供有关“交流”材料设计计划培训的详细信息(成本、实施过程、参与者反馈等)的页面。

如果您对“沟通型”材料设计项目的培训课程或培训课程中使用的 UD 字体感兴趣,或者您正在考虑引入或使用它们,请随时使用下面的表格向我们提问。