Since its founding in 1896, Yamagata Bank Ltd. has been a driving force behind the growth and development of the region. However, as business operations have become more diverse and complex with the changing times, the bank has been facing the issue of increasing one-way information dissemination, particularly in its internal groupware. Under these circumstances, Yasuno of the Hybrid Strategy Office in the Corporate Planning Department at the bank sought ways to solve the problem. Through a connection with Morisawa, the bank implemented an in-house training program in January 2024 called "A Program for Creating 'Empathetic' Business Materials," for headquarters employees who frequently have opportunities to disseminate information. We spoke with Yokoo and Suzuki of the Human Resources and General Affairs Department, who actually took the training, about the effects of the training and the changes that have occurred since then.

From creating materials that communicate to changing awareness of information dissemination

Yasuno: "As a result of the training, exactly as the title suggests, the amount of information that can be conveyed to recipients has increased. I feel that the idea of 'disseminating information with the recipient in mind' is gradually taking root, especially among the headquarters staff who took the course.

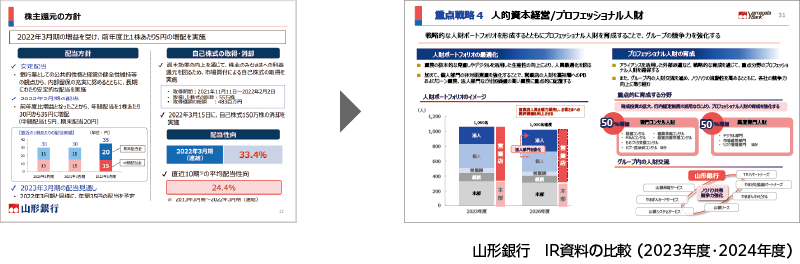

For example, on the bulletin boards of the bank's internal groupware, the amount of information posted that was previously mostly text-only has decreased, and instead there is an increase in posts with large, concise titles and many photographs and illustrations. Furthermore, materials used in various meetings now also use diagrams to highlight specific points. Many of the techniques taught in the training are also being used in IR materials for external parties. These changes are not just making the materials easier to read, but are also leading to a change in the mindset of those who post information.

The reason we requested this training in the first place was because of the Yamagata Revitalization Project Research*It all started when I visited Morisawa's program to improve the quality of information dissemination at the "Blogger Japan" event. I saw the remarkable improvement in the materials created by the participating companies, and I was convinced that this could be the catalyst for change for our bank's employees. Looking back at the changes after the training, I feel that the results are clearly evident."

* A joint project between Morisawa, Yamagata City, Yamagata Prefecture, and the Graduate School of Project Design

Materials to help you break out of your routine!A program for creating business documents that communicate effectively

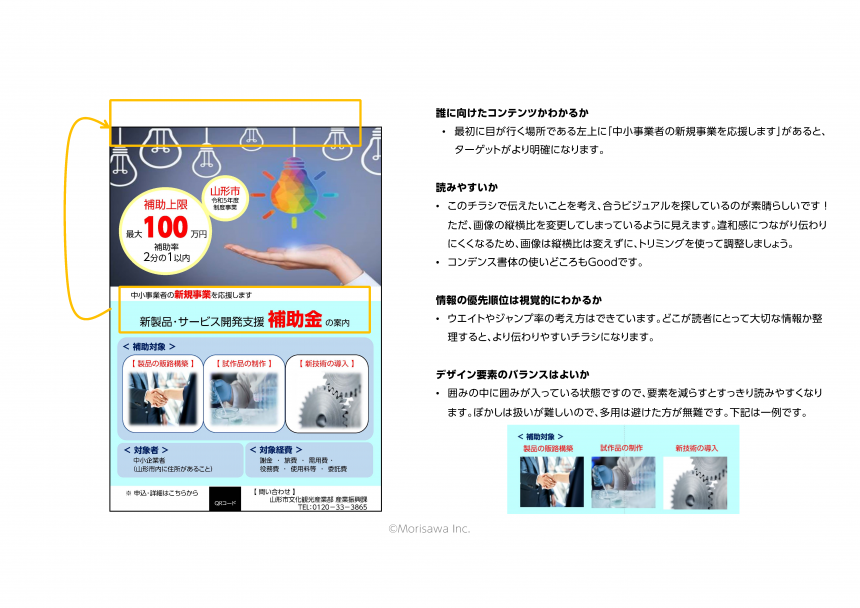

~ Making flyers ~

[Part 1 Lecture]

We will introduce specific techniques that are essential for creating materials that "communicate" well, such as balancing text, colors, and shapes, and how to choose fonts with high visibility.

[Part 2: Work]

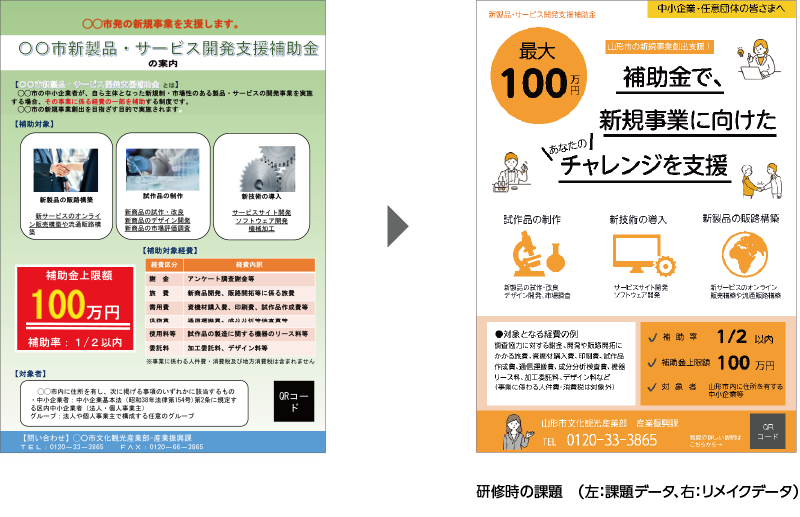

The assignment was to remake the flyer.

Submitted assignments were returned with an "advice sheet" containing comments to help students gain a deeper understanding.

The training effect also reduces work time and incidents

Yasuno: "Techniques for creating materials that communicate effectively, such as the '7:3 rule of visible information vs. information that people want to read' and the 'Z line of sight' that people use when looking at things, are rarely taught in banking training. For this reason, many participants commented that the training was 'frankly interesting' and 'I learned about the mechanisms of appeal in advertising design and other areas.'"

Yokoo: "I always thought that design was something that only people with a good sense of design could do, so I never thought I'd be able to do it. However, I was able to learn in an easy-to-understand way the layout process that even I could follow, such as carefully examining the information, number of characters, and font, and making sure the margins were even. I've been able to use that knowledge in the creation of subsequent materials."

Suzuki: "My awareness of design has also been lowered. In addition, I think that the training has helped me to give more advice to my colleagues in the department about the materials they create. Also, recently, we have been working together to consider the structure and layout of materials before they are created, which has helped us both work more efficiently."

Yokoo: "Once you acquire the ability to scrutinize information and communicate it correctly, you can give specific orders when requesting work from external designers and illustrators. Not only will this improve the precision of the finished product, but it will also reduce work loss and lead to improved productivity."

Suzuki: "The format of the training was also a good one, as we decided to hold it in person rather than online. The structure of having participants work on what they learned on the spot was effective, and we were able to brush up on what we learned in a training setting. There was also a lively exchange of opinions among the participants, which I think created a sense of unity that cannot be achieved online."

Yasuno: "Banks still have a culture of sharing information mainly through written documents, but I think the training made me realize that 'you can't get your message across unless you're mindful of the recipient.' As a result, information dissemination and communication within the bank has improved, leading to a reduction in incidents in a variety of situations."

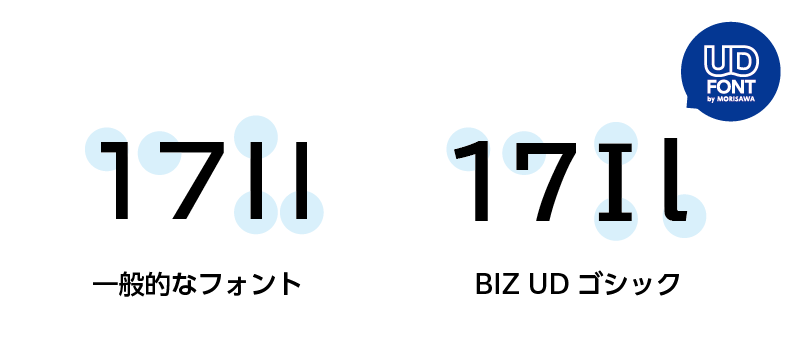

The difference between 1, 7, l, and I. A bank's unique font awareness

During the training, Morisawa's Universal Design typefaces were also introduced, and a survey was conducted. Before the training, only about 30% of participants knew about Universal Design typefaces, but after the training, when asked "Would you like to use Universal Design typefaces in your work?", more than 95% answered "Yes." We also asked about their attitudes toward typefaces.

Yasuno: "About eight years ago, we made it an internal rule to use designated fonts for news releases and PowerPoint presentations posted on our website. Formal documents for external parties such as contracts are still written in Mincho font, but for other documents, we prioritize readability. The font used on bankbooks was also changed a few years ago. When we revamped our system, character recognition rate became an issue, and a font that was easy for customers to read was selected.

However, at the time, I don't think most bank employees understood the significance of the font change. This training once again made me realize that changing the font affects readability and recognition rates. I was particularly surprised by the difference between the numbers '1 and 7', the lowercase 'l', and the uppercase 'I'. We are an industry that pays the most attention to numbers, so I think the sense of understanding behind this was reflected in the survey results."

Information dissemination skills lead to branding

Yasuno: "Yamagata Bank's 21st Long-Term Management Plan will begin in fiscal 2024, and one of the goals we have set is to 'foster a corporate culture that enjoys taking on challenges.' The word 'challenge' includes not only the creation of new business, but also the ingenuity in creating materials, as we learned this time. We would like to consider the future, including holding the training again and expanding it to a year-round format."

Suzuki: "In recent years, when we hold casual seminars or workshops on weekends, people who are interested tend to raise their hands. There are also voices saying that they would like to take training that focuses on presentation materials, so we would like to consider training that is more casual and easy to participate in."

Yokoo: "From the perspective of internal branding, I hope that the training on information dissemination will help us update and raise the level of our organization. To avoid situations where our superiors don't understand the know-how we learned in training, I want a wide range of employees to have the same knowledge. I feel that opportunities like this are necessary to standardize our company standards."

Yasuno: "The reality is that it is difficult for banks to present extreme differences in financial products, from the perspective of fairness. This means that the individuality of each of us as employees is important. If we have a solid branding trunk, we are free to become either a right or left branch, so I think we can create an organization where each employee can demonstrate their individuality."

The skill of communicating information, such as speaking and presenting with consideration for the other person, actually contributes to unifying the organization's awareness, which in turn leads to branding that strengthens the organization. For this reason, Morisawa, from the perspective of a font manufacturer, is focusing on developing training programs that properly communicate the "identity" of the organization to all employees. If the management's ideas are properly communicated, it will be possible to create a stable organization, both in internal communication and in the dissemination of information to the outside world. We will continue to pay close attention to Yamagata Bank's effective communication of information.

Please take a look at our page for more details about the document creation training (costs, process, participant feedback, etc.).

If you are interested in the document creation training session or the UD fonts used in the training session, or if you are considering introducing or utilizing them, please feel free to ask us any questions below.

● If you want to use UD fonts as an organization, we recommend the "MORISAWA BIZ+ UD Font Plan for Public Organizations." For details of the plan,Here