In order to create a society of coexistence, it is important to provide high-quality education to diverse people and to ensure that they receive the information they need to live. At the online event held at the end of May 2022, Education Day focused on the acquisition of languages other than one's native language and universally accepted fonts, while Local Government Day focused on the public relations of local governments and a society of coexistence. Experts from various industries were invited as guests to give various lectures.

This time, we will report on the second part of the seminar, held on Tuesday, May 31st, with the theme of "Local Governments and Multicultural Coexistence Society."

If you would like to watch the archived video from the seminar, you can do so below.

*Registration is required to watch videos.

*The archive will feature Mr. Kamibayashi from Ikuno Ward Office.

Seminar Report

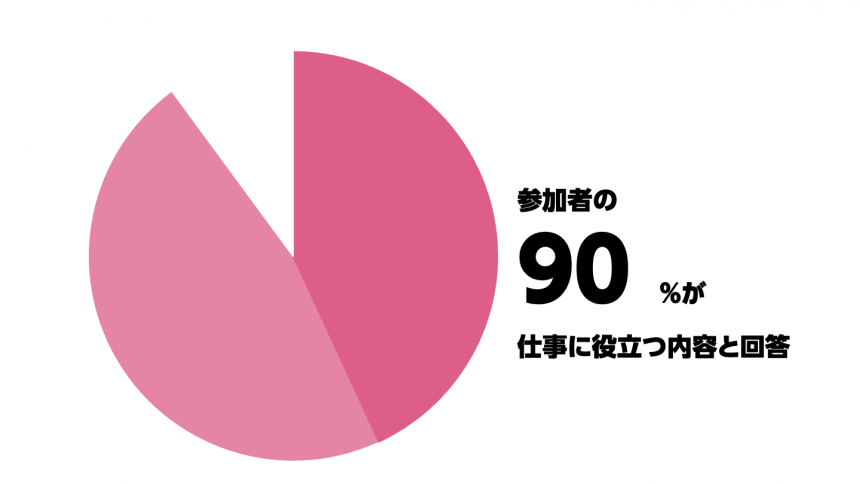

Satisfaction with the seminar

Participant comments

I would like to introduce to Japanese language learners the very useful initiative "Easy Japanese Rap" that Professor Yamawaki has been working on in his seminar.

Mr. Kamibayashi of Ikuno Ward Office said that there is no correct answer to "easy Japanese." If you can get your point across with some effort, that's the correct answer. I thought his way of thinking was wonderful, as it's something that anyone can try without any pressure.

I learned a lot from learning about the current state of multicultural coexistence and actual local initiatives. I would like to work hard, little by little, to create a society where everyone in the community can work together. The words "coexistence with foreigners" and "multicultural coexistence" made a strong impression on me. I think there are many cases where people unconsciously end up saying "coexistence with foreigners."

From Morisawa

This seminar was attended by a wide range of people involved in multicultural coexistence, including local governments, educators, and supporters.

The two speakers' lectures were a great success, and it appeared that many participants were able to resolve the problems they normally face.

Seminar Contents

"Foreign Residents and Japanese Society: Towards Creating a Multicultural Community"

Meiji University

Professor, School of Global Japanese Studies

mountainside KeizoMr. Keizo Yamawaki

As the population declines and globalization progresses, expectations are high for foreigners to play an active role.

In this situation, it is important to make information easy to communicate so that foreigners who are not yet fluent in Japanese can live comfortably in Japan. In fact, during the Great Hanshin Earthquake in 1995, evacuation information was not properly communicated to foreigners. Learning from this experience, the "Easy Japanese"is.

"Easy Japanese" is Japanese that is "easy" for everyone, using "easy" vocabulary and grammar. In the 2000s, various local governments recognized that "easy Japanese" was effective for providing information in peacetime, and in the 2010s, its use in inbound tourism also increased.

Furthermore, in 2020, the government also formulated guidelines for "easy Japanese." Because government documents are difficult to understand even for Japanese people, the guidelines call for first organizing the information and then rewriting it to make it easier for foreigners to understand.

In addition, my seminar is collaborating with the Easy Japanese Tourism Research Group to create "Easy Japanese."

I made a rap video based on the theme.We also paid attention to readability, using UD font (UD Digital Textbook Font) for the subtitles.When it was released in September last year, it has been viewed over 40,000 times (as of May 2022).

The government presented a proposed roadmap for realizing a society where foreigners and Japanese people can coexist in harmony, and explained the problems with the plan and the challenges of establishing a system. Local government initiatives in Ikuno Ward and other areas were also introduced, providing useful information for many of the local government participants.

."Easy Japanese and the future of local government information dissemination"

Ikuno Ward Office, Osaka City

Planning and General Affairs Division

Masatoshi KamibayashiMr.Mr. Masatoshi Kanbayashi

One in five residents of Ikuno Ward is of foreign nationality, making it a "town that connects you to the world while you live there." The first thing the Ikuno Ward PR team undertook was to revamp their newsletter.

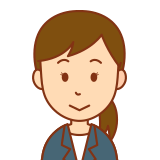

After the renewal, we started using Morisawa's "Catalog Pocket" to ensure that information was properly conveyed to foreign nationals. This has been extremely helpful, as it has made it easy to translate the printed text into multiple languages and allows us to archive the newsletter as a digital book.View the Ikuno Ward newsletter (July issue) on Katapoke

However, since foreigners come from around 60 different countries, there are limits to translating into all of these languages. This is where "Easy Japanese" comes into play. As Mr. Yamawaki mentioned earlier, the government has established guidelines, so using these as a reference makes it easier to implement.

However, "plain Japanese" is not a panacea. While initial responses can be left to "plain Japanese," detailed information about systems and procedures requires professional translations and interpretation.

Ikuno Ward also disseminates information on Twitter, and after the 2018 Northern Osaka Earthquake, posts were made in both "easy Japanese" and regular Japanese. Results showed that "easy Japanese" was seen 14 times more often, such as saying "Trains are not running" instead of "Trains are suspended." Believing that "easy Japanese" will not spread unless many people use it, not just the government, we decided to ask restaurants and other establishments to use it as well. Initially, there were 25 participating stores, but this has now grown to 174. We hope to continue connecting with a variety of people and spreading "easy Japanese."

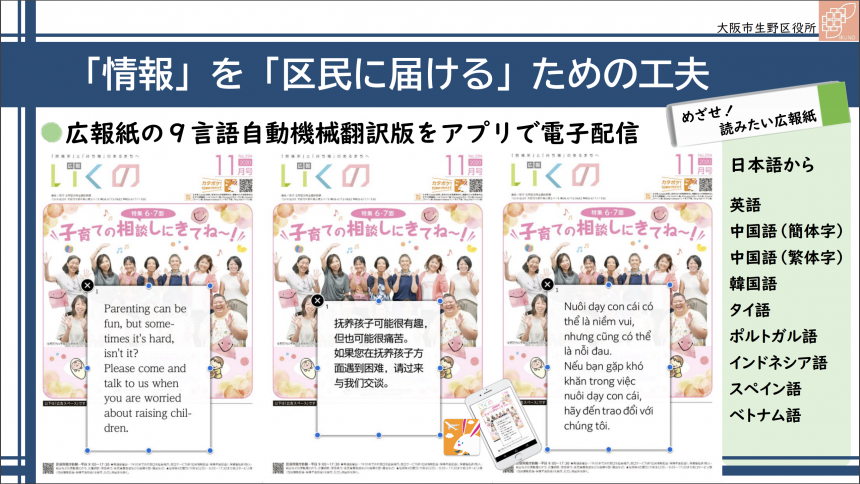

He divided the activities in Ikuno Ward into phases and gave a talk with examples.The full seminar by Mr. Kamibayashi isHere

."Introduction of future empirical verification of writing education and cognition in UD digital textbook format for beginner Japanese language learners"

Akiyo Hashizume, Public Business Division, Morisawa Corporation

Two days prior to this seminar (May 29th), we held a seminar to consider topics such as "What kind of font is easy to understand for people who have just started learning Japanese?" It was confirmed that "easy Japanese" and UD fonts have a synergistic effect, making it easier to convey information.

Solid evidence is needed to demonstrate this usefulness. One of the speakers at the seminar, Associate Professor Iwasaki Chie of Nagasaki Junior College, is conducting a "Verification of the usefulness of UD fonts for Japanese language learners," which uses several fonts to investigate the ease and accuracy of character discrimination among early Japanese language learners. The project is currently recruiting test subjects as a way to clarify the importance of characters in Japanese language education and to create an environment that is easy for learners to learn in. If you are able to help, please contact Morisawa using the application form below. (The seminar in which Iwasaki spoke was heldHere)

*Applications are now closed.

About the application

・Purpose of the experiment: To improve Japanese language teaching methods and writing education materials

・Target subjects: People learning Japanese (regardless of their level of Japanese language ability)

・Recruitment target: Educational personnel or Japanese language teachers who can cooperate as subjects

*For details about the verification and the overall schedule, please see the archived video (29:50-51:45).

*If you apply, the person in charge will provide you with information such as a video of the demonstration experiment briefing session.

*Recruitment will be closed once the required number of subjects has been reached.

*You may decline to participate in the demonstration test after applying. Depending on the subject's circumstances, it may not be possible to conduct the demonstration test, such as inability to obtain accurate data.

Although no clear results have been obtained from this survey yet, in a previous interview survey conducted by Iwasaki targeting international students, three fonts were compared and the results showed that the use of "UD Digital Textbook Font" was preferable in terms of readability, preference, and consistency with handwritten characters, and he also mentioned that the rate at which homework is submitted actually varies depending on the font.

(In the past, Mr. Iwasaki conducted interviews with international students.Here)

Question Corner

Approximately 100 people, mostly local government officials, participated in this seminar. At the end of the seminar, there was a Q&A session, where many people asked questions, creating a lively atmosphere.

The rap video was fun, but what was the reaction of the students who worked on it?

Three male students from the seminar came up with the lyrics while interviewing foreigners. Although they asked professionals to compose the music and film the song, the performance was entirely by students, who felt a great sense of fulfillment.

How did you recruit stores to cooperate with "Easy Japanese"?

Is there support for Japanese language education?

My staff and I went from store to store asking for their cooperation. Thanks to that, I gained 10 kilos in the first year (laughs).

As Ikuno Ward is an administrative district, it is run by the Osaka City Education Department, and for example, it has a preschool where children who have moved here from overseas can learn Japanese language and culture in about two weeks, rather than going to a Japanese school straight away.

I am worried that if I respond in simple Japanese, it will be perceived as rude not by the person responding but by those around me.

It's true that simple Japanese can sound cold. I think the facial expression you use when speaking in simple Japanese is important. Try to respond with a smile so that you can convey that you're willing to listen to anything!

Many questions were asked. Throughout the session, we received messages from both speakers, and it was clear that many people were interested in specific efforts to create a symbiotic society.

."A plan that allows you to use UD fonts, including the UD digital textbook font introduced in the "Easy Japanese" initiative.

UD fonts were also popular in the seminar participant survey. If you want to use them easily in Office applications,We recommend MORISAWA BIZ+. For details,Here

I was convinced that easy-to-understand Japanese combined with UD font results in "more easily understood information transmission."

Also,As a local government, organization, or school organizationIf you are interested in solving these issues or considering using UD fonts, please feel free to ask us any questions below.

Ikuno Ward's "Regarding MCCatalog+ (Katapoke), which was also introduced in the "Easy Japanese" initiative,Herefor more information.