Under the slogan "Take care of today," Zojirushi Corporation develops a variety of products, including rice cookers and glass thermoses. The Product Planning Department, where this training took place, is responsible for product planning and design. As the department often creates materials to explain new product plans to other departments, they had issues with the quality of these materials. As a result, a "Communicative Business Document Creation Program" was implemented in March 2024. What did they learn from this training, and what changes have they seen since it began? We spoke to Mr. Toyoda (pictured left), from the Design Group of the Product Planning Department, who is in charge of the training, and Mr. Naito (pictured right), from the same group, who participated in the training.

I want to improve the document creation skills of my department.

Toyoda: "The Product Planning Department, where the training took place, is made up of two groups with different characteristics: the Design Group and the Planning Group. The Design Group was originally a department called the Design Office. On the other hand, the Planning Group belonged to each department, for example, as the planners for the rice cooker development division. These two groups were combined into one through organizational reform, resulting in the current structure.

With this background, the department as a whole felt that there was an issue with their document creation skills. Many of the documents created by the Product Planning Department are proposals to explain new product plans and designs to executives and the sales department, but because they are created using PowerPoint and include diagrams and graphs, the quality of the documents varies.

For example, while the design group's documents were designed to be easy to read, their specialty is product design, so there were individual differences in document creation skills. On the other hand, the planning group's documents were sometimes packed with too much information, making them difficult to understand. Therefore, we thought it would be good to improve our skills together as a department, so we requested joint training."

A program for creating business documents that communicate effectively

~Creating presentation materials~

[Part 1 Lecture]

This book introduces specific techniques necessary for creating materials that "communicate" effectively, such as how to organize and prioritize information, and how to choose fonts that match the content.

[Part 2: Work]

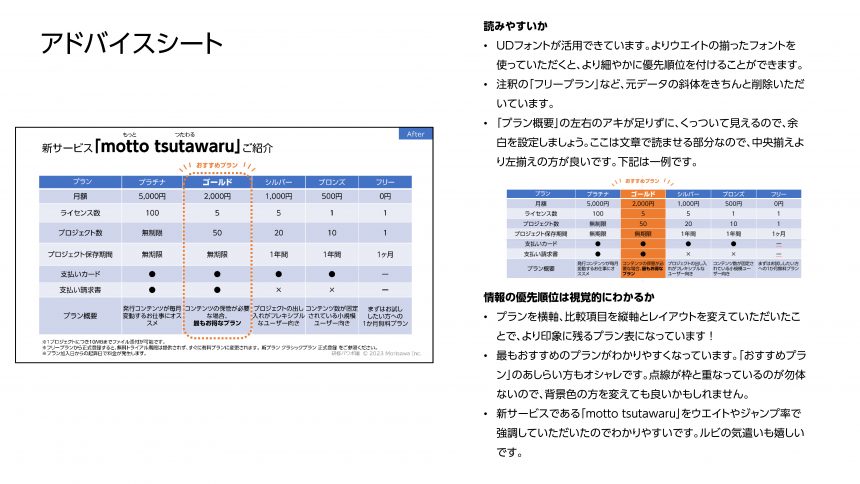

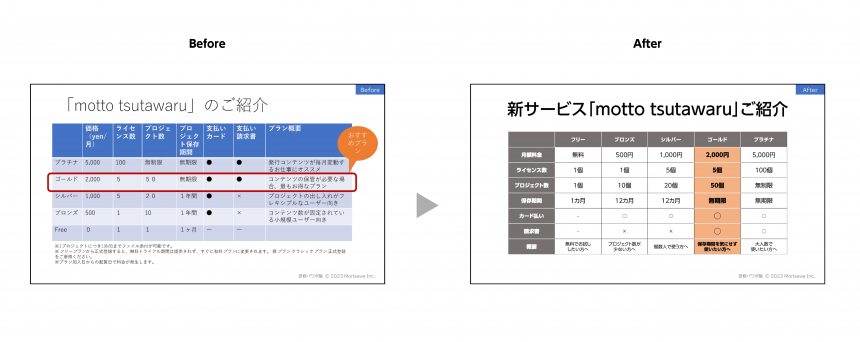

The assignment was to remake the "presentation materials." After the training, the participants were given "advice sheets" to return to help them improve their skills.

Highly effective techniques and new discoveries

Toyoda: "After the training, I felt that the materials created by the planning group in particular were better organized and easier to read. I also think that the design group members gained many new insights.

Although we are both part of the Product Planning Department, the design group and planning group have never received training together before. This was because it was difficult to come up with a common theme. However, this time the training theme was effective for both groups, so I think it was a good opportunity for both of us."

Naito: "I think the biggest benefit of taking the same training was that we were able to come to a common understanding, or rather, a core principle, for creating easy-to-read documents. In fact, after the training, when I looked at the documents of the people around me, I noticed that the documents that had previously been colorful were now more chic and organized, and that the priorities of information were more clearly defined."

Toyoda: "I think it's because there were so many techniques that could be put into practice right away. Personally, the technique that made the biggest impression on me was 'make the font size larger and the weight bolder for high-priority information.' Until now, when I wanted to emphasize information, I would underline it or add a shape to the beginning of a sentence, but I was surprised at how much the impression could change just by changing the font size and weight. I use it often because it emphasizes information and makes it simple.

Many participants were also interested in the "jump rate," the ratio of the number of points in the text. They also learned that no matter how easy to read a font you choose, or how you emphasize it with the size and thickness of the letters, in the end, it's the "line spacing and character spacing" that's important. I think this was an eye-opener for the members of the planning group, who had never even considered adjusting line spacing and character spacing before."

Naito: "With just a little ingenuity, you can make the layout much easier to understand. I've especially started to pay attention to consistent colors. Personally, I like to use colors and effects in documents, but after the training, I decided on a key color and try to avoid using unnecessary colors as much as possible. Although these are basic techniques such as font size, color, and use of shapes, when I learned them again, I often found myself nodding in agreement and realizing new things.

Although I had studied graphic software up until then, I had never received training on how to use and present PowerPoint. So, I discovered that PowerPoint can do this kind of thing."

Putting "easy to read" into words. Synergistic effects of lectures and work

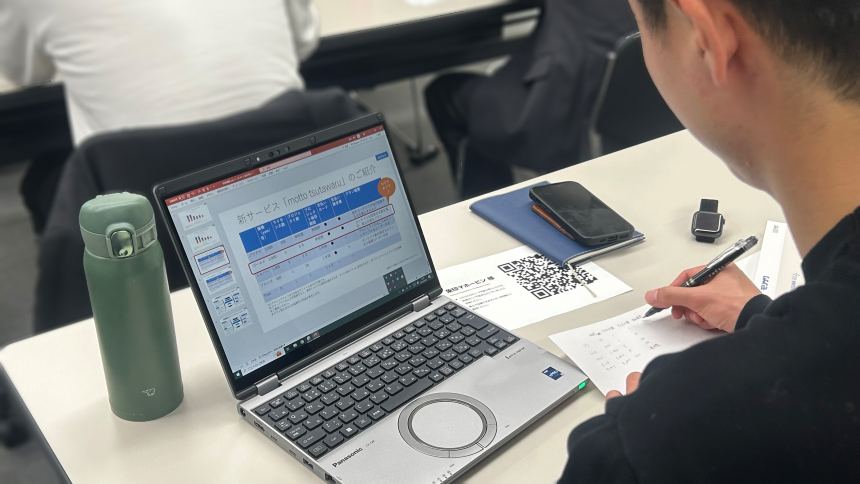

Toyoda: "I think the training style that combined classroom learning and work was also effective. On the day, each person opened their PC and worked, with the instructor supervising them as they went along.

In particular, during the workshop to point out "difficult to read" parts of the sample materials, each participant had the opportunity to speak up. Many participants had felt that the materials were somehow difficult to read but did not know how to improve them, so I think the process of verbalizing that "difficult to read" was a learning experience. In fact, many participants expressed their sympathy, saying things like, "I know what you mean!"

There was also good communication when presenting the assignments and lively chatting during breaks, creating a friendly atmosphere throughout. I think this was an advantage of holding the class face-to-face, rather than using online screen sharing."

Naito: "Because the course was held in a classroom-like format, it was easy to ask questions and compare the work of the people next to me, which was very educational. I also appreciated the detailed comments I received on the assignments I worked on."

Creating materials that communicate effectively leads to a change in awareness

Toyoda said, "We use UD fonts on products such as rice cookers, as well as on printed materials such as their packaging and instruction manuals."

Naito: "I often use UD fonts for documents, and they're very easy to read. They have no quirks and are easy to understand, so I think they're suitable for any document. Until now, I had the impression that the default fonts used for documents within the department were the ones installed on PCs, but after the training, I think more people are being conscious of their font choices."

Toyoda: "In the planning group, there has also been a movement to standardize the fonts used in sales proposal materials. I think that the training has created a momentum to make materials easier to read. Because it can lead to such changes in awareness, I feel that the training in the "Easy-to-understand Business Material Creation Program" will be beneficial regardless of department.

For example, sales staff have the opportunity to create a variety of materials, including proposals for clients. The marketing department is also in charge of everything from TV commercials to in-store POP displays, but the deliverables are mostly outsourced. I think that if they can acquire the skills to organize and present information, it will be beneficial for them in a position to direct. Furthermore, it would be good to incorporate this into new employee training. I thought it would be very effective, as it would allow them to acquire the literacy to create materials at an early stage."

Naito: "I would definitely like to take this course if there were more advanced or more advanced courses, based on the basics. I would like it to be implemented in various departments, but if it gets to the point where other departments can comment on the design, I think I would be a little nervous when making proposals (laughs)."

Toyoda: "It would be interesting if the whole company could work together to improve and become a talking point, with people saying, 'Zojirushi's documents are amazing!' (laughs) In any case, I'm sure every department wants to make documents easier to read, so I hope this will spread to other departments as well. If there are any content or themes that can help us take the next step, I would love to ask for your help again."

In a survey conducted after the training, all participants responded that the training was useful for creating future materials and that they were satisfied. Furthermore, we received feedback on topics other than the current assignment that they were interested in, such as "introducing products and services" and "public relations and announcement documents, press releases, etc." We will continue to focus on developing even better training programs.

Please take a look at our page for more details about the document creation training (costs, process, participant feedback, etc.).

If you are interested in the document creation training session or the UD fonts used in the training session, or if you are considering introducing or utilizing them, please feel free to ask us any questions below.

● If you want to use UD fonts as an organization, we recommend the "MORISAWA BIZ+ UD Font Plan for Public Organizations." For details of the plan,Here